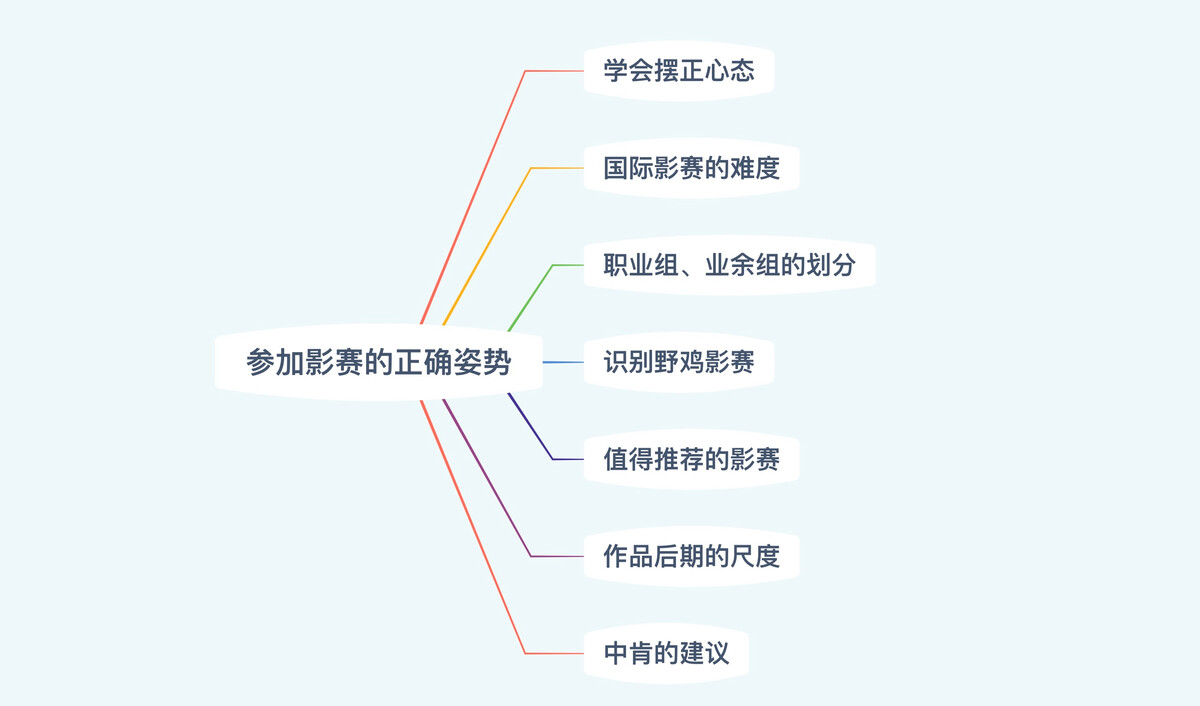

在日常摄影教学中,我经常被学员问到的问题,就是关于影赛的事情。这次刚结束旅拍回家,正值疫情高峰已过,一些原本被推迟的影赛陆续开始接受投稿。所以我写了这个文章,系统介绍摄影比赛的相关知识,希望对影友有所帮助。

高手才能参赛?—学会摆正心态

这算是初学者的第一道坎,很多刚开始走上专业道路的影友会有畏难心态,觉得那些影赛高不可攀,自己参加只能充当炮灰。

首先,专业影赛并没有那么高不可攀。以我的经验来看,达到图库签约摄影师的水平,运气好再遇到个不错天气拍的风光作品,就有可能去在这些影赛有所斩获。

其次,很多比赛除了大奖,也设置了相对较容易的荣誉提名奖 Honorable Mention Award,这对于初学者来说,是比较实际的小目标。

最后,影赛跟考试一样,不是目的,而是手段。我们的正确心态,应该是通过这些比赛,既能了解到目前顶级摄影师的拍摄风光是怎样的,也能摸清自己的水平定位。只有能对自己有所提升,那么就值得一试。

国际影赛的难度

是的,专业的国际影赛难度的确比较高,但是我想说的是怎么个难法?

先讲个题外话,不知道大家有没有这样的经历:一线城市虽然生活压力大,但是相对公平,年轻人只要有真本事、肯努力,总能找到机会;而小城市里面,随便什么单位都是七大姑、八大姨的关系户,自己做得好也不如别人家亲戚走走关系。

其实国际影赛相比于地方比赛,也是如此。评委来自不同国家,而且都是有一定的知名度和业界地位,最主要的是与参赛者基本没有私人交情;赞助商大多是图名,一般不敢因为商业利益在这个级别的影赛上做手脚,那么评选的标准相对就更加看重真本事,其难度就是纯粹地在于怎么拍出好照片。

地方影赛则不同,一方面,主办方、评委和部分参赛者是认识的,这里面就会有摄影以外因素来影响影赛结果;另一方面,地区的影赛和其他一些摄影活动,赞助商都是直接对销量负责的单位,比如器材门店或者摄影旅游公司,有的获奖名额就是留给他们的老客户。

老实说,我自己也经常被请去做一些影赛的评委,每次到了最后评选阶段都会收到“打招呼”;这也不是中国特色,像澳洲的影赛,我一个当地白人摄影师朋友,大概在正式结果公布半个月之前,就得到评委的电话,透露其获奖的消息~

所以,国际影赛虽然有点难,但是公平,踏踏实实积累总能有收获。

职业组or业余组

这是因为翻译的问题导致的国内最常见的一个误区。很多国际影赛会分为Professional(职业组) 和 Non—Professional 或者 Amateur(业余组),那么不少初学者会觉得职业组参赛摄影师水平更高、获奖难度更大,所以自己只能试试业余组。

其实大错特错:职业组和业余组的划分主要是根据个人摄影收入所占总收入的比例,而不是摄影水平~

举个例子吧,我有认识顶尖的风光摄影大师,作品被国立博物馆收藏、展出,但是他的主业是大学教授。那么从实际的收入比例来看,其摄影的收入远少于靠大学工资、科研项目的收益,就只能归于业余组。反之,很多影楼摄影师, 尽管水平不高,但是拍摄婚纱照是他们的主要收入来源,反而是职业组。

落到实际的参赛,就是所谓的”职业组“获奖难度并不比“业余组”要高,影友可以勇敢地去挑战职业组。

比如下方两个页面截图,是19年IPA影赛专业组和非专业组的获奖作品,可以看出来基本难度差不多的。

识别野鸡影赛

说到专业国际影赛,就有另一个镜像话题:野鸡影赛。现在有些人利用国内影友对于国际化的向往和信息不对称的漏洞,浑水摸鱼来组织一些鱼目混珠的比赛,中间赚取大量的报名费和“指导费”。

比如前阵子弄出个大新闻的“全球华人摄影十杰”,这么隆重的噱头选出一堆牛鬼蛇神作品,看着新闻都是满屏智商税在天上飞。。。

那么总结一下,符合哪些特征的影赛大概率是野鸡影赛呢?

1、名气特别唬人,动辄冠名以“皇家”、“十杰”、“巡回”、“大师”等字眼;

2、绝大多数的摄影沙龙比赛和挂名在小国的国家级影赛。

3、国内商业机构大力推荐、甚至配备专门客服指导你如何参加的影赛。

这些比赛基本就是花钱买证书,以前还能骗骗自己或者身边人。现在互联网发达了,洋人的噱头也唬不住人,基本上有点心都能查出猫腻,贸然参赛容易赔了银子又折兵。

值得推荐的影赛

上文讲了这么多关于影赛的正负面内容,可能有的影友已经跃跃欲试,打算通过高水平影赛找准自己的定位了。那么,哪些影赛是值得一试的呢?

下面,我就结合自己和一些其他摄影师的推荐,总结下我觉得不错的影赛、主观评价和一些建议。

声明

1、费用政策基本上每年都有不同,不过我推荐这些专业影赛,要么免费,要么收钱不多;

2、部分影赛的网站需要翻墙才能访问。

综合类:

International Photograhy Awards 国际摄影奖

分类很多,建筑、自然、肖像等,每个分类都有各自的大奖和荣誉提名,比较适合初学者。

National Geographic Photography Contest 国家地理影赛

水平很高,分类较少,也没有什么荣誉提名奖,所以对于初学者比较难

建筑类:

搜索结果

网络搜索结果

The Architectural Photography Awards 建筑影赛奖

目前国际上建筑类的最高级别比赛,不过评委比较倾向于探讨建筑与人类生活、建筑与自然关系的作品,而不是国内流行的高饱和、强化冷暖色彩的风格。

航拍类:

Drone Photo Awards 无人机影赛

目前也是国际上航拍类水平比较高的比赛。

天文类:

Insight Astronomy Photographer of the Year 格林尼治天文台年度摄影师大赛

主要分为极光、星野银河、深空等主题,目前在国内也很有影响力,每年都有华人摄影师入围和获奖。

纪实类:

World Press Photo Contest著名的荷赛

这个是摄影界最最有价值的一个比赛,目前风光、建筑、天文之类的作品,其地位还是没有办法跟纪实、新闻之类的主题相抗衡

学院派:

ND Awards、LensCulture Exposure

摄影杂志和团体举行的比赛,评委大多是学院教授,所以青睐的风格比较看重理念,而非网红的作品。

地区影赛:

Moscow International Foto Awards 莫斯科国际影赛

Tokyo International Foto Awards 东京国际影赛

这一类的地区举办的国际影赛,优点是在基本保证水平和质量的前提下,相对容易拿奖一些(同样也是设置类不同类别的奖项和荣誉提名),缺点就是要收取一些报名费用,每个作品人民币几十块钱。

厂家影赛

Nikon Photo Contest 尼康摄影大赛

Sony World Photography Awards索尼国际影赛

Hasselblad Masters Award哈苏大师赛

这一类的比赛比较难以统一标准去描述,因为风格和难度真的差别很大。不过我要解除一个初学者常见的误区,就是这些厂家冠名的比赛,其实还是比较公平的,不会偏向自己器材拍摄的作品。

下面拿18年索尼国际影赛授予我的女神、德国建筑摄影师 Candida Höfer 女士杰出贡献奖的网页截图来镇楼。有人说,爱因斯坦拿诺贝尔奖是诺贝尔奖的荣幸,那么我想说,Candida Höfer女士被授予索尼影赛特别贡献奖,也是索尼的荣幸哈哈。

作品后期的尺度

这是被争议很大的话题,其实主要问题来自国内很多摄影协会、老年大学负责人自己搞不来后期,就干脆在他们举办的影赛中,强调完全禁止后期。。。

因为官方网站的规则截图也是英文,我干脆直接概括下专业影赛的后期尺度吧(主要针对风光类主题):

1、允许光影和色彩的后期重塑;

2、允许固定机位拍摄素材的曝光合成、景深合成和接片等操作;

3、不允许焦段合成;

4、不允许不同机位拍摄的元素进行合成(俗称“换天换地“)。

中肯的建议

老实说,因为不同影赛的评委阵容不同,结合往期获奖作品来揣摩其审美,的确是个有效的办法。但是这样为了获奖而去改变作品风格,我觉得违背了摄影和参加影赛的初心。

那么有没有一个既能坚持自己摄影的原则,又能提高获奖概率的技巧呢?我觉得比较实用的办法,是在初学阶段多去瑞典1X画廊这样的平台看作品和发片。相比于其他摄影网站容易被刷赞、拙劣的作品也能被推上首页或者热搜的现象,1X的机制和编辑团队保证了其推送照片的质量。

这对于尚未有鉴别能力的初学者来说很重要:只要自己的风格没有被莫名其妙地带偏,那么稳扎稳打去学习前期理论和后期技巧,影赛获奖是水到渠成的事情。

还是再说一下心态

开篇我就探讨了一下心态的问题,主要是写给怀有畏难情绪的初学者看的。那么文末再次提到这个心态,是说下作为已经在影赛中小有成就的我,谈下如何看待奖项的这个问题。

其实真正的摄影大牛,比如布列松、卡帕、贝歇夫妇等前辈,是压根无所谓这些所谓影赛的。只不过我们普通的摄影师,有的可能没有那么好的天赋,需要适当通过比赛的方式来交流和摸索自己的风格;策划主题拍摄非常烧钱,也有的摄影师要靠影赛来打出名气,才能得到更多的赞助商和客户来维持花销。

所以,即便拿到了满意的奖项,也只是个新的起点,后续要靠持续的努力才能有新的突破。并且越是学到后来,进展越慢,陷入瓶颈,客观的前期技术、修图技巧其实就那么多,想要更进一步,就只能不断尝试新的思路、坚持不懈地策划专题拍摄,而摄影史上的历次突破和有影响力的影集,也正是来源于此。

总结

在本文中,我从心态、难度、规则、躲坑和参赛技巧等方面,对摄影比赛的情况做了介绍。适当参加影赛有助于交流、找准定位和提升自我,但是看淡结果,这才是摄影本身的快乐。

欢迎关注