“街拍中国”年度街拍摄影师结果公布,十位不同风格的摄影师入围了最终的评选,他们专注街拍多年,形成了强烈的个人风格。

但是这个时代需要什么样的街拍照片?一方面对于街拍的创作形式难以在前人的基础上做出突破,另一方面对于社会的记录功能,相较于纪实摄影、专题摄影,街拍又很难深入地介入。留给街拍摄影师的切入点似乎只剩下了瞬间性的抓拍和个人形式的表达。

带着这些问题,我们对十位摄影师进行了采访,让他们来谈谈对于街拍的理解和感受。

采 写:张 炜

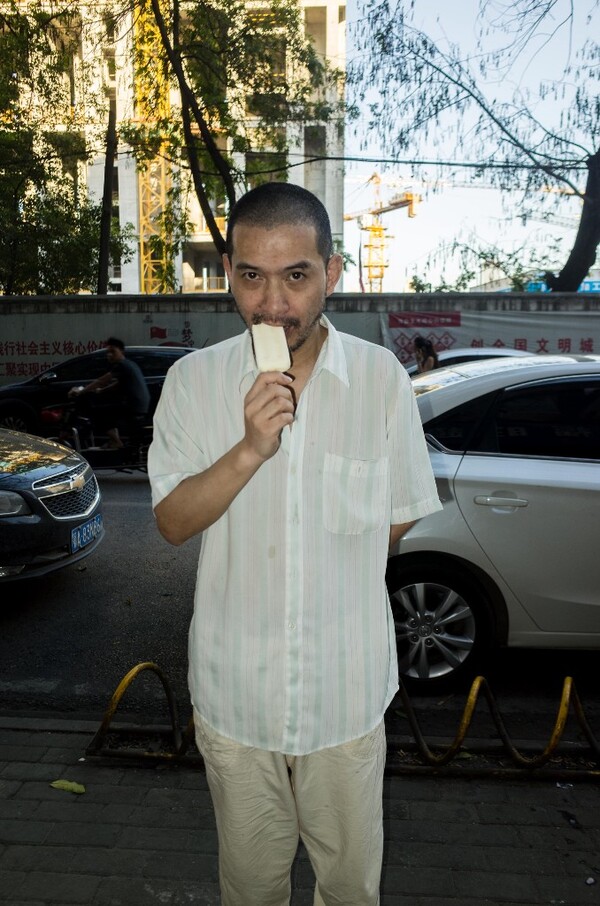

王劭立(图虫ID:@艾滋病拆迁队)

武汉理工大学,动画专业,研三学生。

从刚开始走上街头拍照到现在,你是如何一步步找到自己的风格的?中间都经历过哪些尝试?

对于摄影最初的印象,应该是小时候看动画片或者纪录片带给我的。我当时觉得摄影应该是黑白的、闪光的、带有批判感的,像维加(WeeGee)或者二战时期战地记者们拍的那样。

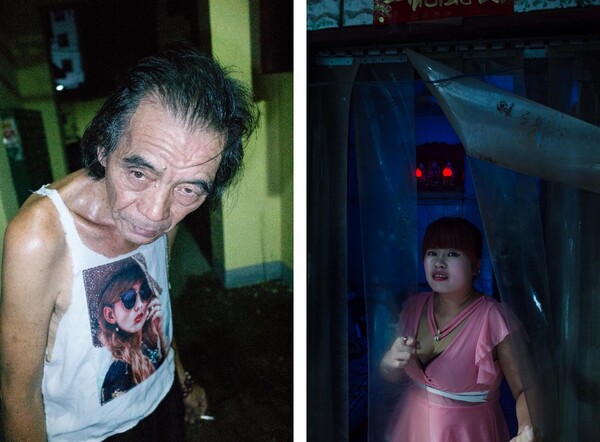

我从去年的4月份开始拍照,当时自己生了一场大病,无意间翻开百度看到了玛丽·艾伦·马克(Mary Ellen Mark)的一张照片(下图),触动我想起了很多事,第二天我就买了相机开始上街拍照了。

由于生病加上自己心里的一些矛盾和纠结,我就需要摄影这个出口。最初上街很喜欢用黑白的视角去拍一些关于社会的和自己的事,说白了,就是转移自己的一些火气。后来慢慢的,拍着拍着,发现了好多乐趣,就喜欢上了摄影这件事,拍照的时候也温柔了一些。不过,还谈不上有风格,形成个人风格这事太难了。

(Photo by Mary Ellen Mark)

什么时候不再把摄影当作转移火气的出口而真正地喜欢上它?

以前就是利用照片,我想怎么折腾它就怎么折腾它,但是慢慢的,觉得照片里也有喜怒哀乐,作为参与者,拍着拍着觉得好像照片的世界单独成立了,我和它们成为了朋友。

虽然是自己在拍摄但拍出来完全是别人的照片,这样的阶段你有过吗?

有过的,我最先模仿森山大道的影调,我觉得高对比的反差很有力量,就像是黑夜的闪光灯一样。当时没有啥风格的和个人观点,就觉得这个好带劲啊,而且跟我个人性格很像,就用了。后来慢慢地摸索,到了该远离的时候,我很依依不舍的。

是怎样摆脱森山大道的影响的?真的是因为上海工作坊时王轶庶老师的意见吗?

改变本身需要勇气,要推翻以前很多既定的观念,其实我很早就想改变了,庶哥让我更坚定了。我认为重要的不在于改变后是好是坏,重要的是改变本身,这是一种锻炼,能给人精神头的。

濑户正人先生曾说:“黑白和彩色是完全不一样的世界。同时游走于两个世界的人是不可想像的。在一个时期里,应该只专注于一种表达。”你同意他的说法吗?是什么让你做出了从黑白到彩色的转变?

同意。黑白和彩色区别太大了,就像写文章和弹琴画画,表达方式不一样,但都要投入全身心去感受,只要真诚,出来的东西是会有同源性的。

对于我,我就是为了改变才去改变,因为我觉得自己被困住了,我得挣脱。

对于你的照片,你最想追求的是什么?或者说你想让自己的照片呈现给观者一种什么样的气质?

照片应该是自己的,如果是自己的就不是给别人呈现的事,有些自己拍的照片,我很喜欢,我觉得那个就是自己,呈现也会一以贯之。我想追求的是很久以后看着自己以前拍的照片会笑的那种感觉,我现在看以前拍的照片我也会笑,觉得蛮搞人。

很多摄影师以高超的技巧和敏锐的洞察力去捕捉发生在街头令人惊奇的瞬间,似乎“瞬间性”成为了一张照片成败的关键,在这种趋势下照片可能会不断地追求“猎奇”,以创造出新的视觉观感。你怎么看待这种现象?

就我现在的认知水平,我觉得作为拍摄的一个基本功,对瞬间性的抓取是需要练习的而且是有必要练习的。这个是看得见摸得着的技术,但最关键的是在抓取瞬间后你得到了什么,照片呈现了什么。举个例子,一个坐在轮椅上的小朋友正好看着另一个奔跑的小朋友,这样的照片,抓的瞬间也许很好,但是我们根本得不到新的思考。

不管什么样的照片,最关键的是它带给你的感受。形式上的好玩或者观察角度的不同,都会给人带来愉快的感受,但总是老话重提就会显得单调乏味。

这次结果公布后,在网络上引起了很大的争议。很多人觉得这些作品完全是乱拍,如果让你正面回应,你觉得乱拍和个人风格之间最大的区别是什么?或者说什么样的作品才是摄影师个人主观感受的体现,而不是乱拍?

这个问题我觉得很复杂,但是肯定不是乱拍。摄影就像笔,照片就像文章,有的人只看记叙文、说明文,如果让他看议论文、散文就会有眩晕感。这很正常,因为压根就不是一个东西,而且我一直认为照片是不能单独看的,如果抽离出了摄影师或者照片的环境,就会给人诧异感。

这次我觉得选的是摄影师而不是几张简单的照片,获奖摄影师的大部分照片呈现出了独特的气质和个人的性格,在他们的照片里面住着一个个活生生的人,只有你讨厌这个人或者喜欢这个人,没有别的。

对于我,我才刚刚开始拍,还有很多问题需要解决,而且拍的好不好其实心中有数,网友不需要太操心。

除了乱拍以外,备受关注的还有摄影道德的问题。摄影史上有很多摄影师(比如戴安·阿勃丝)都面对过这个问题,同时也确实有很多摄影师,打着“街拍”的名义进行“视觉丑化”。在公共场所拍照,你是否会给自己划定一条“红线”?在哪些情况下是不去拍摄的?

有的人看阿勃丝的还看出了别的东西呢。当照片进行了传播之后,它的意义就发生了变化,旁人作为观察者对一张照片表态、发声,道德问题就会随之而来。

我认为,摄影师的自主比其他事情都重要。如果你真的觉得有的照片不能拍,你就不拍,那很好,一点问题都没有,因为在这点上你是自主的。如果你觉得可以拍,别人说不能拍你就不拍了,这是媚俗和懦弱。作为人也一样,盲目听从无法自主的话,那你以后活不好的。

评委点评:

摄影是很透明的一件事,它不仅直观地记录拍摄者看到了什么还记录了他怎么看待他看到的事物,在摄影里,这两件事其实都挺不容易,在日常中看到不寻常并用合适的形式表达出来的难度要超过豪华双飞去南极看企鹅。

评价王劭立的照片对我来说是个困难的事,不仅是他照片量大,照片的指向也四处开花,而且他的画风还在迅速变化之中。我有时感觉他像个手拿鞭炮四处炸炸的顽童,他也的确很年轻,还在上学,从去年才开始拍照,照片里满是躁动又有点阴郁。

当时在街拍中国上海站他提交的照片是高反差的黑白,不同于那些为黑白而黑白的普通影像,我脑补了下如果褪掉这些特效还原成数码相机的默认拍摄效果,他还是看到了一些生活中诡异之处。

记得寇德卡说过,摄影就像射箭,一开始你总能打到些什么,当你试图朝一个方向射击后就会发现摄影的困难之处。在上海工作坊的几天就数他产量最高,时刻会不顾一切冲出去,摄影这件事,无论最后画风是沉静还是躁动,骨子里都需要极大的热情,王劭立不缺热情,他对影像是敏感的,他还很年轻,值得期待。

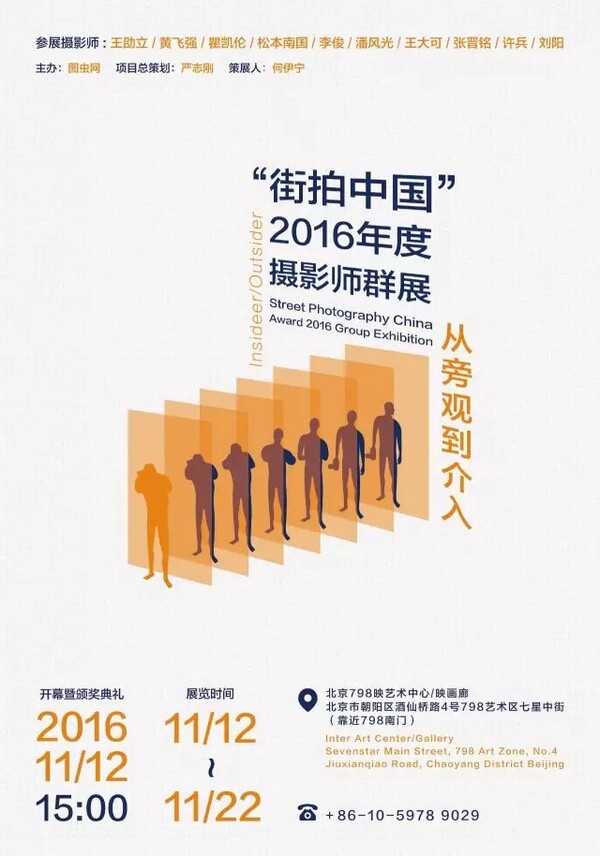

经过6个月的投稿期,由张海儿、王身敦、王轶庶、刘涛、严志刚5位评委组成的评委会,在全部的投稿作品中,经过初选和两轮投票评选,共选出了10位摄影师入围“街拍中国”2016年度摄影展。

图虫网“街拍中国”年度摄影师展览开幕暨颁奖典礼诚邀您参加!

时间:2016.11.12 下午3点

地点:北京798映艺术中心/映画廊

位置:北京市朝阳区酒仙桥路4号 798艺术区七星中街(靠近798南门)