在鄂西土家山乡恩施土家族苗族自治州宣恩县李家河乡箭竹坪村,仍保持一套古老完好的百年手工榨油坊。这座榨油坊榨油沿用“火炒、石碾、火蒸、包饼、排榨、槌撞”等工序,其加工工艺独具民族特色。

深居大山里的土家族人有种植油茶籽、花生、油菜籽、芝麻等油料作物的习惯,收获后,暴晒脱壳,然后送到榨油坊取油。在二十世纪70年代前,由于土家山寨还没有机械榨油设备,农民都是靠手工榨房取油,基本上两三个村就有一个榨油坊,红火的时候,一天一榨,高峰时一天几榨。后来机械榨油普及后手工榨油逐渐消失。箭竹坪村榨油坊是恩施自治州保存完好的一套手工榨油设施,现被湖北省列为文物保护单位。

据传,土家族人榨油要在榨油坊兴祭祖师。每年立秋或立冬是榨油坊开工日,榨油坊的榨工和在场的榨油客户要点亮蜡烛,燃起红香,虔诚地在神位前叩拜。土家族人把收获的菜籽、油茶籽、花生等油料作物晒干后,倒入土灶上的斜锅内翻炒,炒成茶黄色,舀出来倒在干净的地方摊凉,然后上磨粗碾:把菜籽倒入石磨,人力推磨,将菜籽碾碎,这是碾细的第一道工序。将碾碎的菜粉均匀地铺于碾盘的槽内,用耕牛带动碾架上的石磙碾压菜粉,再次加工。碾盘的直径一般有4米多,除碾槽和石磙外,所有的构件都由木材制成,做工精巧,转动时咿呀作响。下道工序就是上甑蒸熟,把碾槽里的菜粉装入一个大木甑子里,装之前在甑子内垫上稻草。灶膛的木柴熊熊燃烧,一直蒸得木甑内大冒热气,这时,榨油坊内雾气腾腾,芳香扑鼻。蒸到一定火候,就打坯分包。用稻草垫底,把蒸熟的菜粉填入圆形铁箍中,做成坯饼。打包成饼的工作要趁热做,将蒸熟的茶籽粉趁热分装在一格格的铁环里,做成饼。分装时先在地面铺一层塑胶纸,上放铁环,将干稻草扎成“把子”放在铁环内,稻草起隔离作用,不粘连,可以固定菜粉,使之成形为饼。在散开的稻草内倒入蒸熟的菜粉,用脚踩实,再将露出的草根沿边卷成索。

接下来就是排榨,将包成形的菜饼一块块整齐地码放在主榨的榨河内,用码子(木楔)挤紧,在这个用坚硬木材凿成的榨槽中心凿出一个榨河,油坯饼就装在榨河里。装好后便是开撞榨油。把菜饼放进榨河靠人工的压力把油榨出来,通常是“三担菜籽一担仁,一槽油”。把木楔打进去场面最精彩,当地村民叫“打油”。屋梁下横吊着一根大碗粗细、长5米多的木头,头上戴了“铁帽”,就成了撞槌,利用荡起的势力撞击油槽加进的码子,用油槌一下一下地敲打,根据需要随时添加码子,在巨大的压力下,菜油顺着槽眼流出。荡起冲槌要费力气,即使是深秋,榨油师傅也会大汗淋漓。

开榨时,掌槌的老大执着悬吊在空中的撞槌,唱着有节奏的号子,在助手的和应下,将长5米多的撞槌悠悠地撞到油槽中的“尖子”上,发出的撞击声有如长鸣的金钟,伴随阵阵油香从油坊里飘荡出来,遥遥不散。最后便是挤压取油了。在多个大汉手执木撞槌有节奏的不断撞击中,被挤榨的油坯饼便渗出一缕缕金黄色的菜油来,汇集到榨河里,从榨河孔中流出,清香明亮。

宣恩箭竹坪村榨油坊的生产工艺及榨油设施古老,所有操作过程全部靠人力和畜力完成,一直以来,其设施及工艺流程未曾改变。榨油坊里悠扬的号子声和着冲槌沉重的打击声、梁上吊绳的摩擦声、牛拉碾槽的节奏声,合成一曲别具韵味的古典民乐,久久回荡在大山里。

2014年8月2日,在湖北省宣恩县箭竹坪村的榨油坊里,“打榨佬”们齐心握着撞槌猛击楔子。

2014年8月2日,在湖北省宣恩县箭竹坪村的榨油坊里,“打榨佬”们齐心握着撞槌猛击楔子。

2014年8月2日,在湖北省宣恩县箭竹坪村的榨油坊里,79岁的土家“打榨佬”侯仕松和伙伴们将晒干的菜籽倒入土灶上斜放着的铁锅里,炒制成茶黄色后用石磨碎。

2014年8月2日,湖北省宣恩县箭竹坪榨油坊里,“打榨佬”在用石磨将炒熟的菜籽磨碎。

2014年8月2日,在湖北省宣恩县箭竹坪村的榨油坊里,“打榨佬”用牛拉石碾子将菜籽碾细。

2014年8月2日,在湖北省宣恩县箭竹坪村的榨油坊里,“打榨佬”们将碾细的菜籽放入木甑猛火蒸熟后包饼。

2014年8月2日,在湖北省宣恩县箭竹坪村的榨油坊里,79岁的土家“打榨佬”侯仕松老人将蒸熟的菜籽粉末用稻草包成饼状。俗称“踩枯”。

2014年8月2日,在湖北省宣恩县箭竹坪村的榨油坊里,随着“打榨佬”们猛击楔子,菜饼上开始渗出菜油。

2014年8月2日,在湖北省宣恩县箭竹坪村的榨油坊里,“打榨佬”们看榨河汩汩流出的清香菜油,十分惬意。

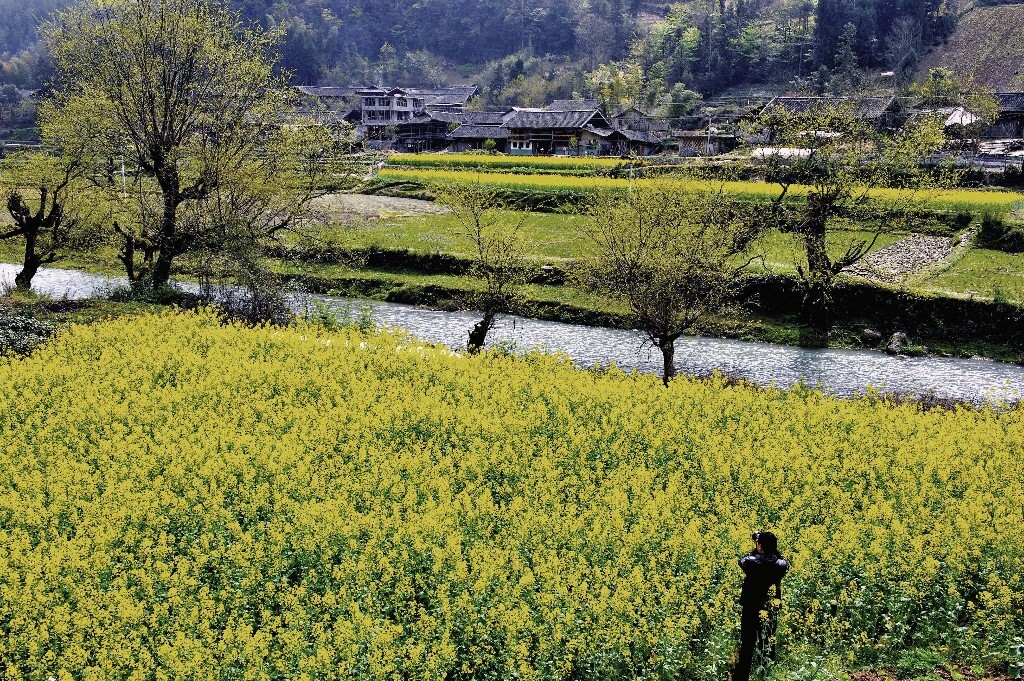

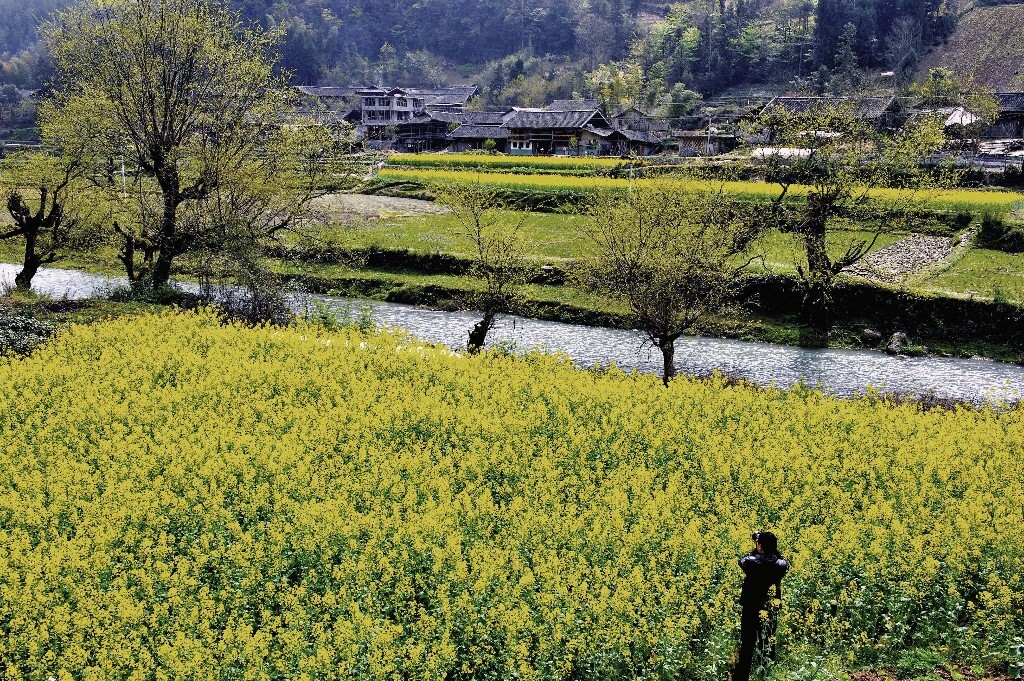

每到春天,鄂西山区大面积油菜地随处可见。

2014年8月2日,在湖北省宣恩县箭竹坪村榨油坊里,79岁的土家“打榨佬”侯仕松老人和伙伴在整理用于包饼的稻草。

2014年8月2日,在湖北省宣恩县箭竹坪村榨油坊里,79岁的土家“打榨佬”侯仕松老人和伙伴在整理用于包饼的稻草扎把。