记录,作为摄影最重要的社会属性,从摄影术诞生的那一刻起就伴随着人类的足迹,走遍了这个世界的每一处角落。西藏,中国西南部海拔最高的地方,它仿佛有一种难以描述的魔力,吸引了无数的人们。不知从何时起(资料标明是20世纪30年代),这里开始成了众多摄影师、画家、雕塑家们的朝圣之地,而藏族,作为西藏地区的原住民,也成为他们重要的表现对象——20世30~40年代,庄学本在四川、云南、青海等地的少数民族地区进行了近十年的考察,拍摄了万余张照片,写了近百万字的调查报告、游记和及日记,并于1941年举办了《西康影展》;1979~1980年间,陈丹青在拉萨创作了《西藏组画》系列作品;2016年11月,第20届巴黎国际摄影博览会中,《高波摄影西藏1985-1995》在法国巴黎大皇宫举办签售会;1996~2004年间,吕楠在西藏地区拍摄西藏农民的日常生活,最终编辑整理成《四季——西藏农民的日常生活》一书……

好奇心,永远都是驱使人类去找寻生命意义的原始动力。1987年,姜振庆去西藏看望友人,这个偶然的机会让他开始与西藏结缘,而西藏的惊艳又让他与摄影结缘——“第一次进藏就搭车去了阿里。阿里的十月寒风刺骨,霜雪满地。当时条件十分艰苦,我们只能裹着军大衣露宿在荒野四壁透风的日土古寺里。夜里,饥寒交迫、心身俱疲,由于高原反应,头疼得无法入眠。多想下山啊,却只剩下坚持。望着星空,吟哼起《长征组歌》——‘雪皑皑,野茫茫,高原寒,炊断粮……雪山低头迎远客,草毯泥毡扎营盘。风雨侵衣骨更硬……’”。由此,姜振庆便开始了30多年连续性的“西藏影像”创作历程,在这30多年间,姜振庆往返西藏20多次,克服了无数的困难,拍摄完成了大量的摄影作品。

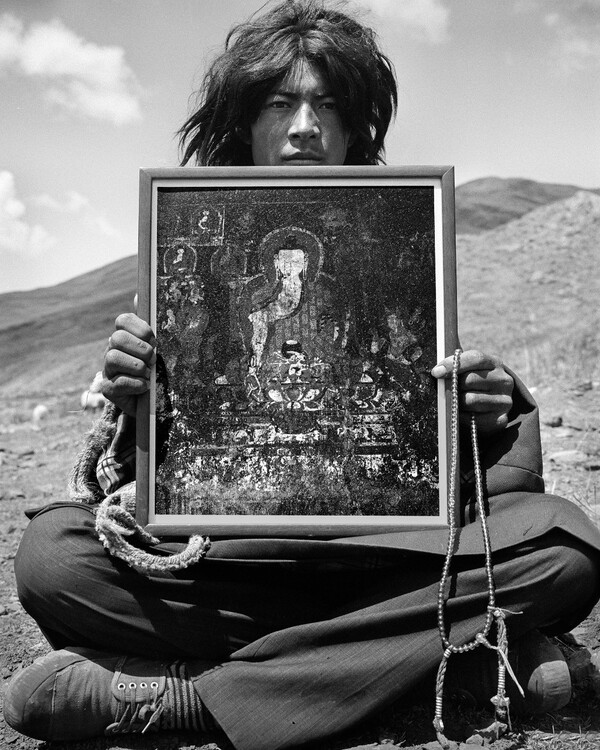

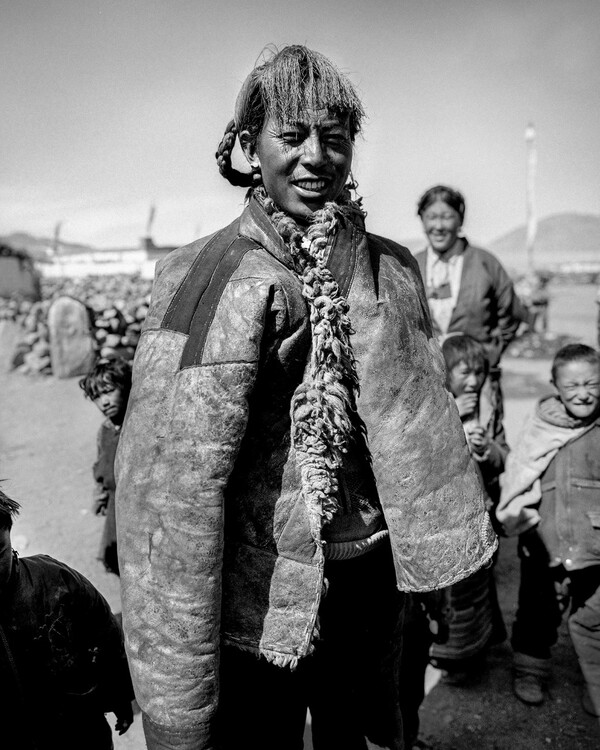

30多年的时间跨度,这比吕楠《四季——西藏农民的日常生活》的时间跨度还要长,但令人惊奇的是:在如此之长的时间跨度里,我们却无法轻易的从影像的本体来观察到这种时间的变化,是西藏本身停滞在了时间位移的维度中,还是姜振庆人为的用摄影的表象性掩盖了时间的线性发展?亦或许这两者皆有,它们共同掩饰了西藏这30多年来的发展状态。若如Jean-Luc Nancy所述:“……影像是透过来自内部的力,迫使情感撤离同一性,并跨越界线,通向形体,而使‘心灵将自身推向影像’。影像是心灵的情感印记,而不是再现,没有意向性。”那么《高天厚土》系列作品所表现的只是作者自己内心深处的西藏景象,它来源于西藏的现实,却又和现实保持了适当的距离。从这个意义上讲,“高天厚土”已经成为一种形而上的追问,它是一个合体,而无关乎具体的某一个影像片段。“不再去猎奇那些表象化的‘惊奇’,而是走近藏家,原汁原味记录下他们的生生息息,呈现出他们的精神世界。他们勇敢、善良、自信,是高原的主人。”——姜振庆的自述从侧面也折射出了这个观念。

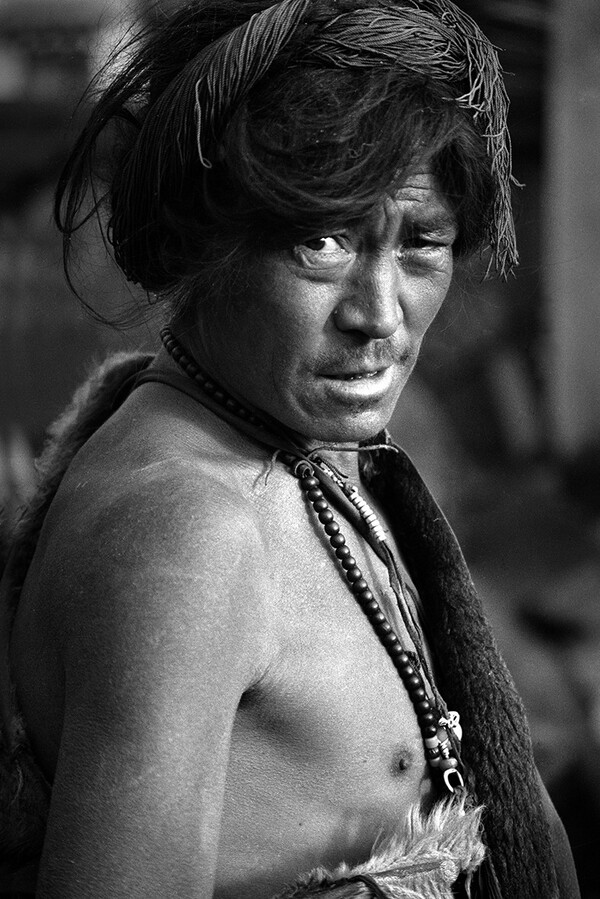

以西藏人民为本体,姜振庆的影像着重表现了西藏人民的在西藏地区的生活状态,他通过平实的摄影语言去展示人与自然、人与人之间的关系,从这个方面来看,《高天厚土》和吕楠的《四季——西藏农民的日常生活》有着诸多相似之处,但单以影像本身来说,《高天厚土》少了几分刻意,多了一些自然。也许吕楠希望表现的是藏族同胞“神性”的一面,而姜振庆则希望表现藏族同胞更为“人性”的一面——“慢慢的,走村窜寨,习惯了酥油茶、糌粑,心也静了。与藏民在一起,觉得的很踏实。我觉得他们只是生息的地域、信仰、习俗与我们不尽相同。习相远,但性相近呀。人情往来,善护念;谈婚论嫁,生孩子;种地放牧,过日子是一样的。”这也许是由姜振庆自身的性格所决定。

从影像的风格来讲,我们可以从姜振庆影像作品中找寻到“马格楠”前期的影子——精准的曝光、严谨的构图、丰富的影调、故事性的瞬间……在数字影像时代的当下,这变得非常难得。随着影像科技的发展,影像制造变得越来越容易,在网络全球化的环境里,影像时代的预言已经成为现实,泛滥的照片、图像、视频让人的视觉开始逐渐变得麻木。在麻木的语境下,开始促生出一种求新求变的潮流,而国内也因此涌现了许许多多的“新锐”摄影师,他们以“自由的表达”为目标,开始逐渐抛弃摄影既有的优秀传统,运用新颖的语言创造了许多非常有意思的影像作品。摄影新变革,我个人持支持和赞同的态度,它是历史的必然,但变革是否就是否定,是否就是摒弃,我持怀疑态度。上周我和朋友聊2018年平遥国际摄影大展的国外院校展,我们都由衷的感觉到国外摄影院校的学生的色彩修养要比国内院校高很多,优秀的色彩调控能力本身就是摄影既有的优秀传统,所以我觉得:当我们在还未完美构建自己摄影语言之前,就要高喊“创造”口号,这是一种自欺欺人的表现。作为一种“新兴”的艺术语言,摄影进入中国当代艺术的语境也不过41年(1976~2018)的时间,在这短暂的41年间,我们是在学习和借鉴的过程中徘徊着前进,创新是必然的,但它应该是存在于一个合理的脉络之中,没有无源之水无本之木。将《高天厚土》代入20世纪8、90年代的中国摄影,我们便可以明确的发现一个上下文的连接关系,而这也符合姜振庆本人的摄影语言的架构,换句话说,这是他自己摄影语言的一个发展,而非某种“心血来潮”。

30多年、20次进藏,大量的摄影实践让《高天厚土》中的每一张照片都变得十分优秀,这为当下许多年轻的摄影师树立了榜样——好多作品不仅需要精彩的观念,也需要长时间的实践去沉淀,没有一蹴而就的成功,有的只是长期不懈的坚持——“将自己内在独特的心灵经验推向影像而说话,使自己的面貌清楚地出现。这就是艺术的政治性发言之可能性:影像就是经验难以捕捉之处,透过参与此影像经验,我们才有可能再度被感染而理解。”