道情戏是我国黄河流域流行的一种民间小戏,它起源于唐代道士所唱的"经韵",宋代发展成为唱白相间的曲艺形式道情鼓子词。清代乾隆年间,流传于晋北的说唱道情被搬上戏曲舞台,成为深受当地观众喜爱的一个戏曲品种。新中国成立以后,流行于河南太康道情、道情戏发展成为舞台剧。

太康县道情属民间戏曲艺术,分布在太康及周边地区。它稀有珍贵,历史悠久,清末至民初,是道情戏曲成熟期,新中国成立后是道情由班社到剧团的发展期。 太康道情体裁种类繁多,剧目丰富,据普查统计有三十多个曲牌、曲调,包括三大类五大品种。三大类别是唱腔、表演、音乐;五大品种是声腔派系、表演程式、音乐体系、曲牌子曲调、打击乐。太康道情这些类系的形成,既有沿袭下来的民间艺术,也有姐妹艺术穿插,最后形成太康道情的独自特色。 据普查统计,道情剧目中古装传统戏一百六十多部(不包括移植剧目),现代戏六十多部(不包括移植剧目),这些剧目在长时期的流传中,有很多已失传。现仅存太康道情传统剧目七十多部,现代剧目四十多部。 道情戏音乐分四大类。弦乐:道情胡、二胡、大胡、中胡;管乐:唢呐、笙、横笛;拨弹乐:瑟瑟、棕软、三弦、筝;打击乐:堂鼓、大掌鼓、小鼓子、锣(中、高、低)、钹、铰、镲、鱼鼓(即道情简)、木梆、碰铃等。 太康道情谱系,有四个班,六代传承人,再加道情音乐调式和配器的传承人分为四个部分。现有健在名老艺人31人是道情的第四代传承人,第五代、第六代是现太康道情剧团的主要骨干力量。 荣誉满载的太康道情目前由于种种客观原因而陷入困境,剧团在勉强度日,举步维艰,其生存与发展面临十分严峻的局面,几乎临近消亡状态。 在现代文化的强烈冲击之下,道情也陷入了濒临衰亡的困境,演出团体及演出场次锐减,传承链几乎中断,处于被大剧种和时尚文化所取代的困境,如不加关注与保护,势必越来越边缘化乃至面临衰滞、消失。

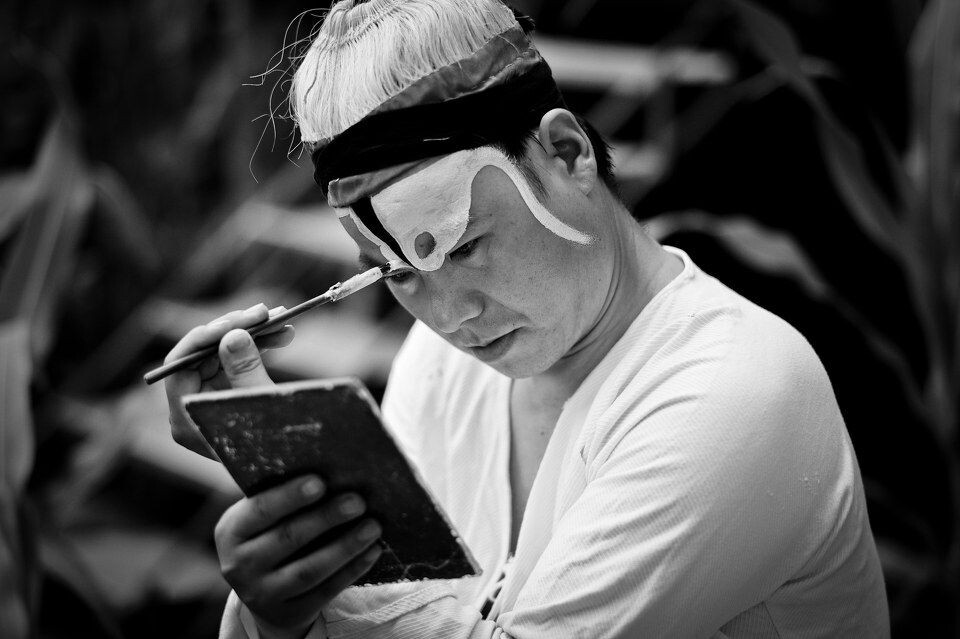

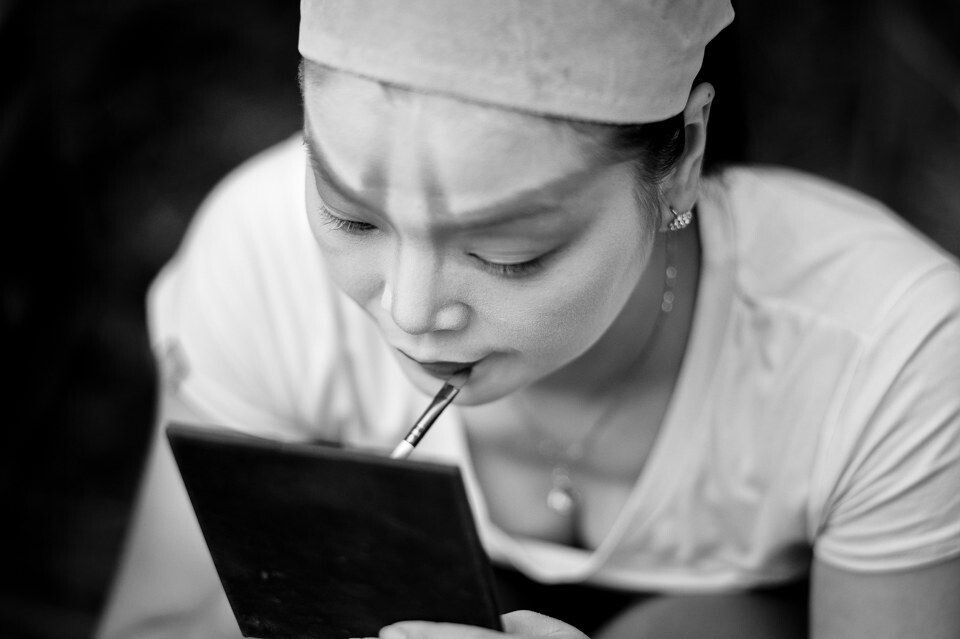

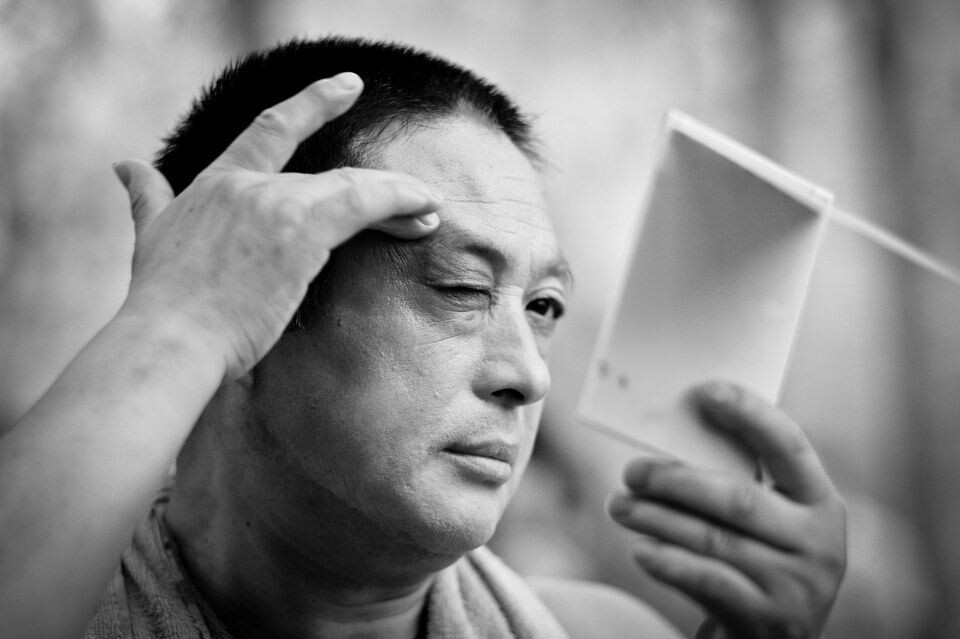

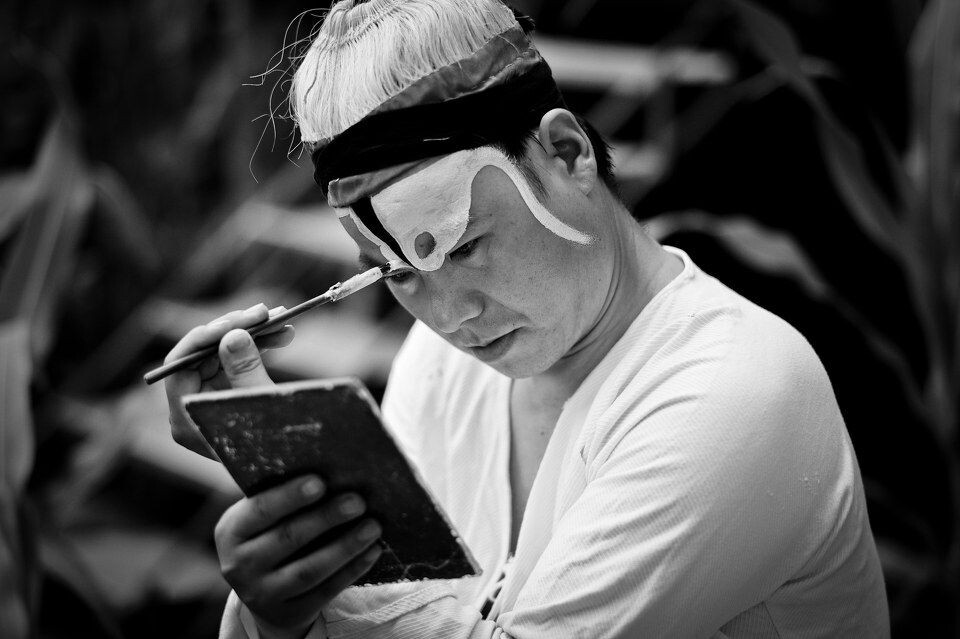

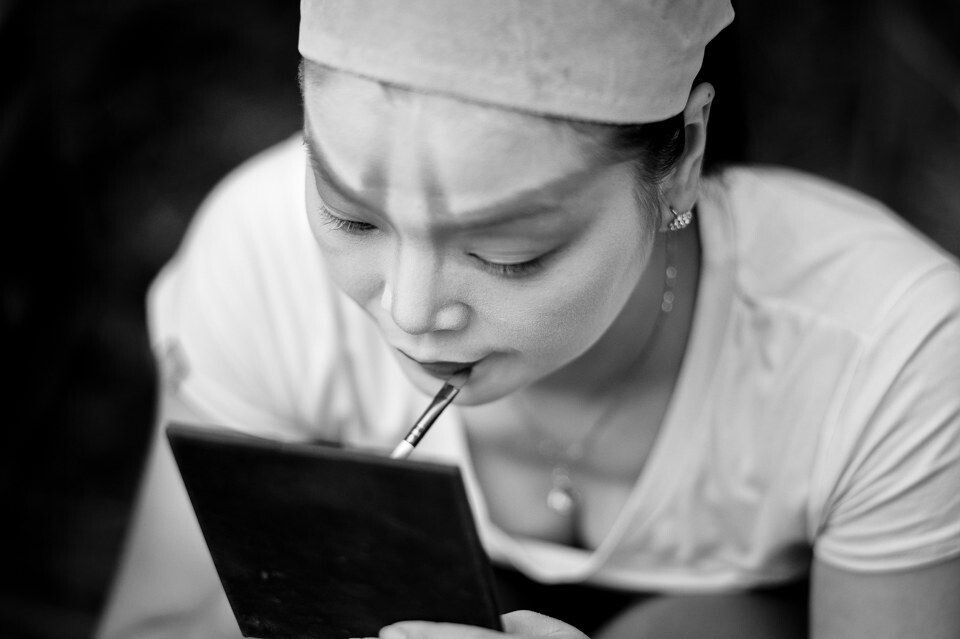

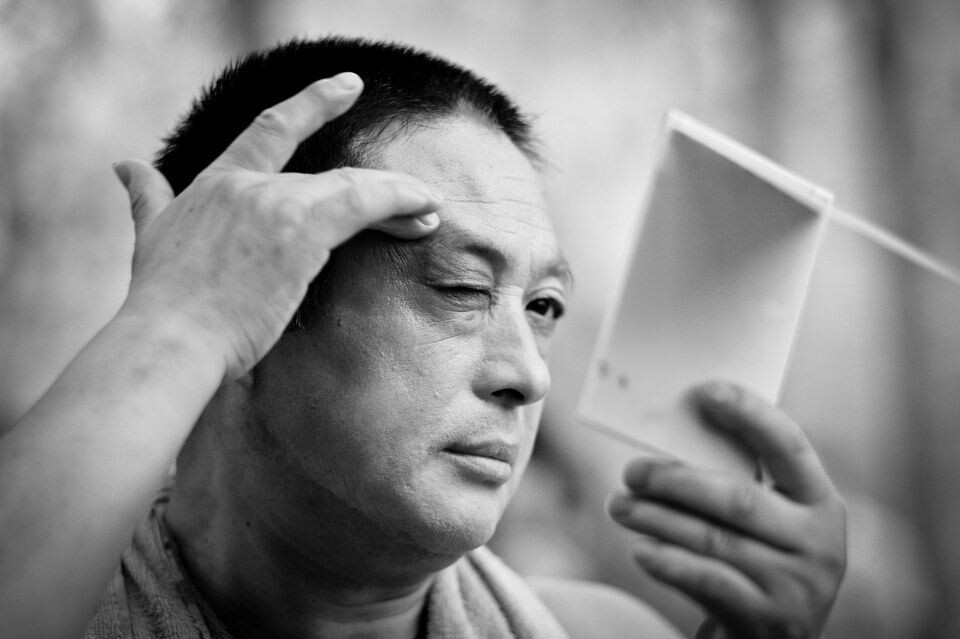

下乡演出是他们唯一的生活来源,条件极差,没有化妆间,只能露天在一个简陋的方桌旁化妆

L1000201-3

演员在观众的注视下化妆

L1000212-3

L1000231-2

L1000235-2

L1000251-3

L1000222-2

L1000224-2

L1000211-3

L1000223-2

L1000214-3

L1000209-3