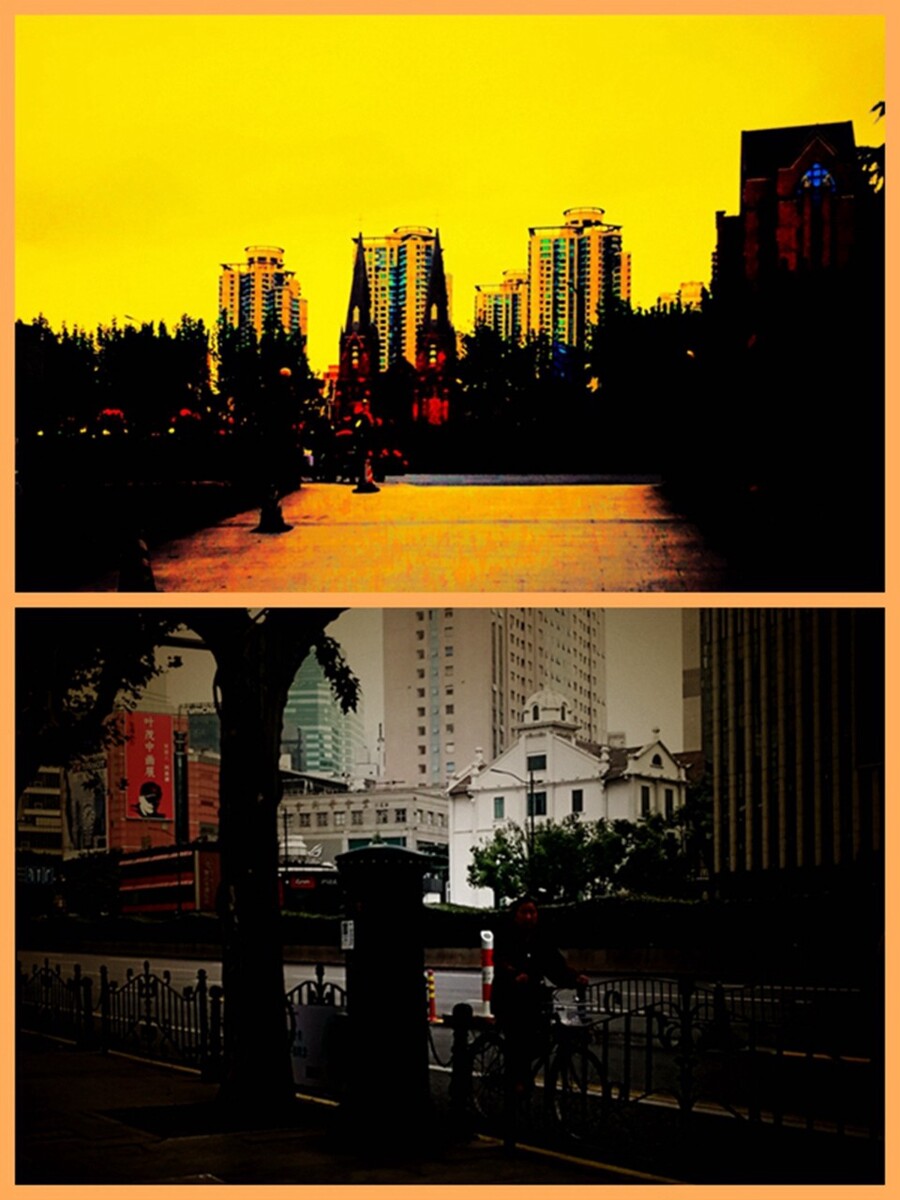

徐家汇,集现代、海派于一身。

东起宛平路,西至宜山路,北起广元路,南至零陵路。当年徐家汇,被称作东方的梵蒂冈的原因,是那里有主教堂、圣母堂等宗教氛围比较强,商业不发达的区域。

中国人对修女没有多大印象,最多也是虎口脱险里面法国人描述的不靠普的嬷嬷形象。

对尼姑则是有好感的。

英国排名的十大防身冷兵器,咏春拳为第一位。坊间传说咏春拳的创始者是南少林的少林庵五枚师太(原名朱红梅)。当年兵荒马乱尼姑在外不安全,师太将禅宗与武术结合,创出一种女性防身的实用功夫。

咏春二字是其一生博学心得的结晶体现。咏字的右半边“永”字的点、横、折、竖、勾、挑、撇、捺,暗藏着咏春拳的拳理与招法。

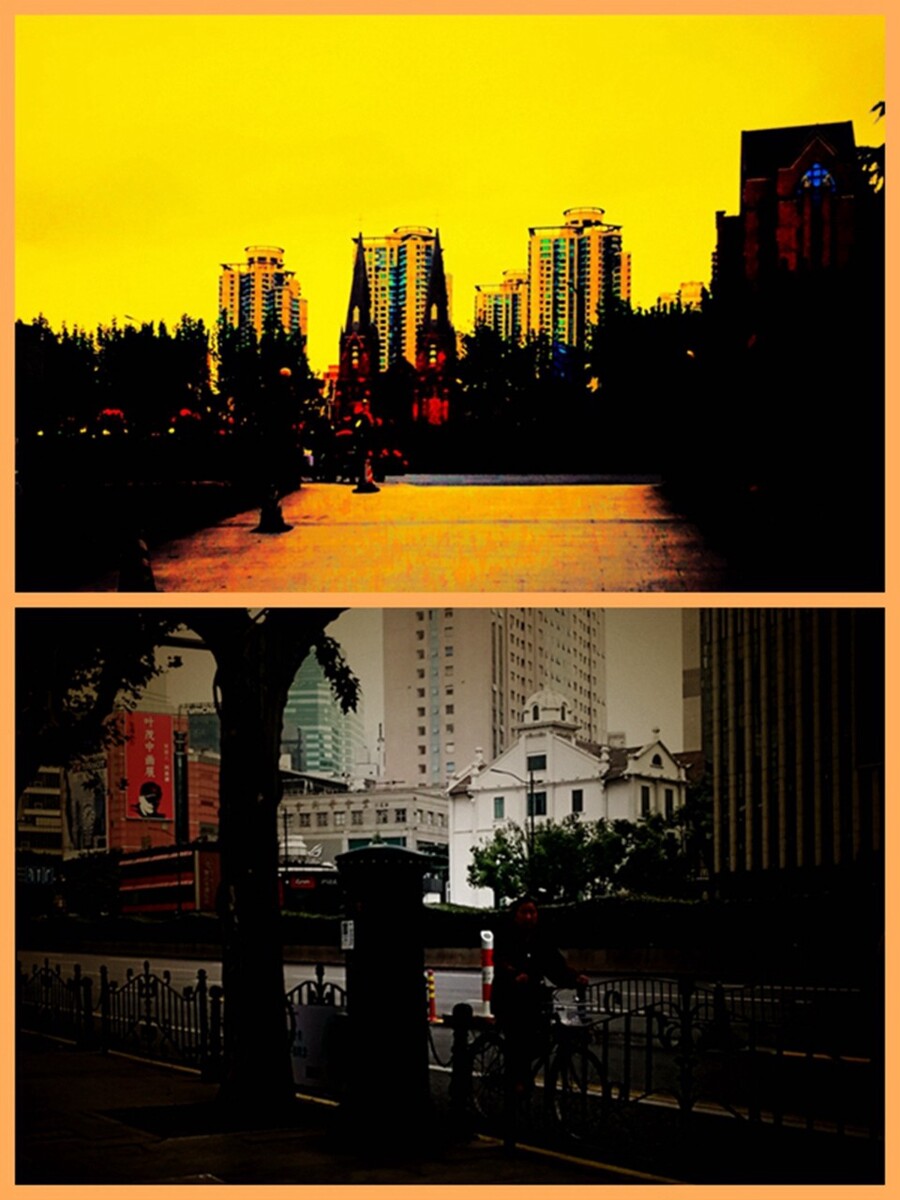

漕溪北路201号圣母堂,与大教堂的区别在于圣母堂,更多是内部修行,是给修女们使用的,而大教堂则是面向公众的。

献堂会全称圣母献堂会。拯亡会和献堂会在徐家汇耶稣会总院所办的修道院,及其附属机构的总称。

1855年,献堂会成立。耶稣会传教士薛孔昭奉天主教江南代牧区主教郎怀仁委托而发起,最初选址于松江横塘。

1860年,先后搬迁至浦东张家楼和南市董家渡。

1864年,迁至徐家汇附近,王家堂地区。

1867年,郎怀仁主教邀请拯亡会修女来上海协助传教。在徐家汇耶稣会总院东侧建造新楼,一年后竣工,献堂会被批准正式成立并迁至新楼内。

现存二楼圣爱厅两层楼高的堂体,造型古朴而圆浑,非常具有空间感和层次感;红色的地板白色的墙壁、金色线条勾勒,尽显欧式古典的豪华庄重气势。大厅内基本保留了原教堂风格,原来为唱诗班准备的小舞台都被完好地保存下来。

第一批拯望会修女就定居于此,承担培养贞女的任务。

1869年初学院举行开幕礼并招收32位贞女,徐家汇圣母院由此最终形成。

后来信众越来越多。当大教堂建起来之后空间更多了,既可以面向公众,又可以有小堂内部使用,之前的圣母堂就慢慢不用了。

1955年,献堂会停止活动。院内修女遣散,余下的一部分则与其它修会修女合并,成为上海教区修女院。

上个世纪末,院内修女迁至唐墓桥露德圣母堂。院址空置多年后,为上海老站餐厅至今。

图3为王家堂小区。如同上文《衡复谨记路残存旧屋寻觅》提到的,宛平路斜土路的谨斜小区一样了无踪迹可寻,徒有虚名而已。