《王家堂啟明女校&钱钟书夫人杨绛》

· 阅读809

我们曾如此渴望命运的波澜,到最后才发现,人生最曼妙的风景,竟是内心的淡定与从容。

我们曾如此期盼外界的认可,到最后才知道,世界是自己的,与他人毫无关系。——杨绛《一百岁感言》

上海近现代建筑史从90年代开始,除了基本保留了上海的门面,外滩这一最后的红线之外,基本无从谈起。

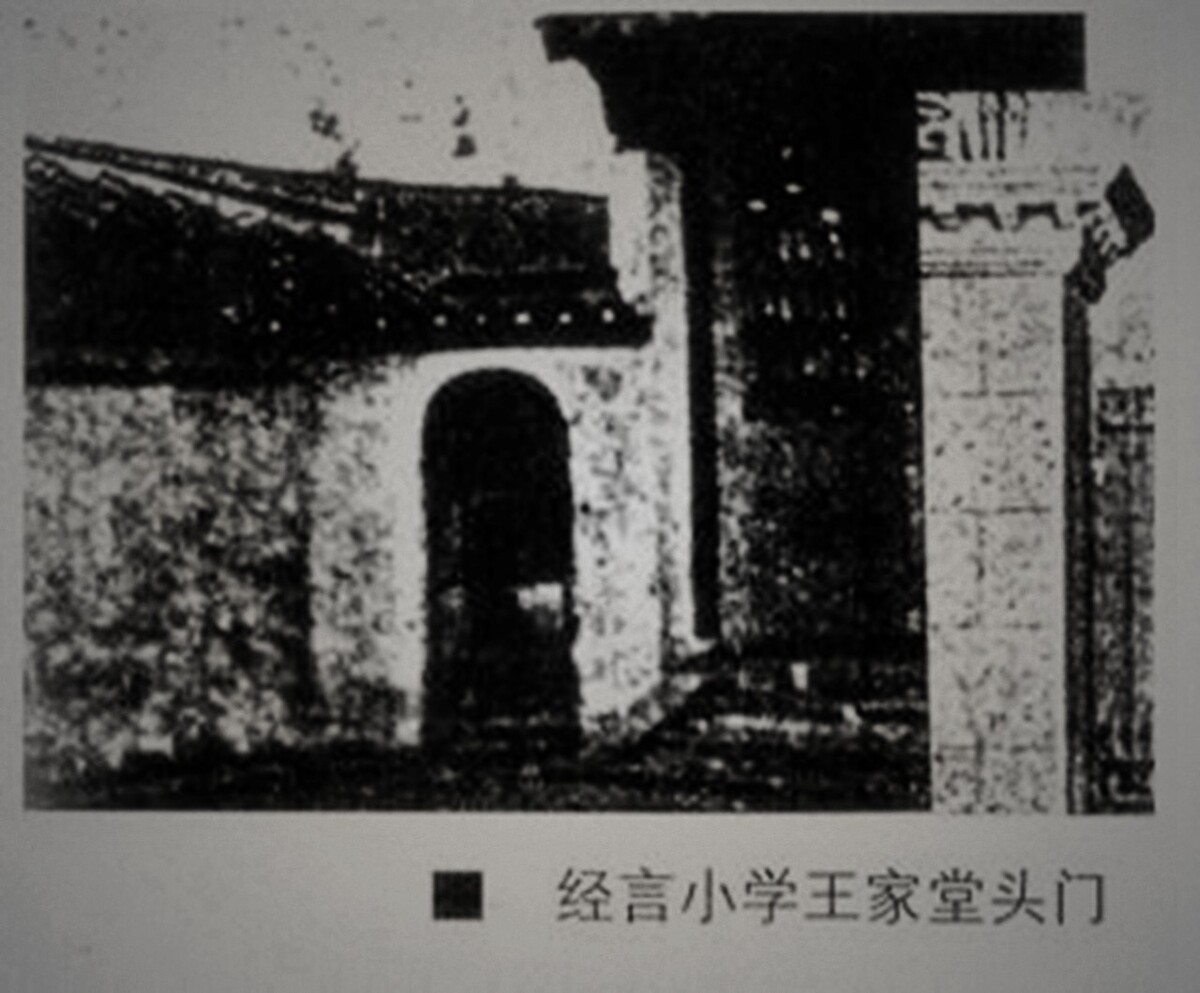

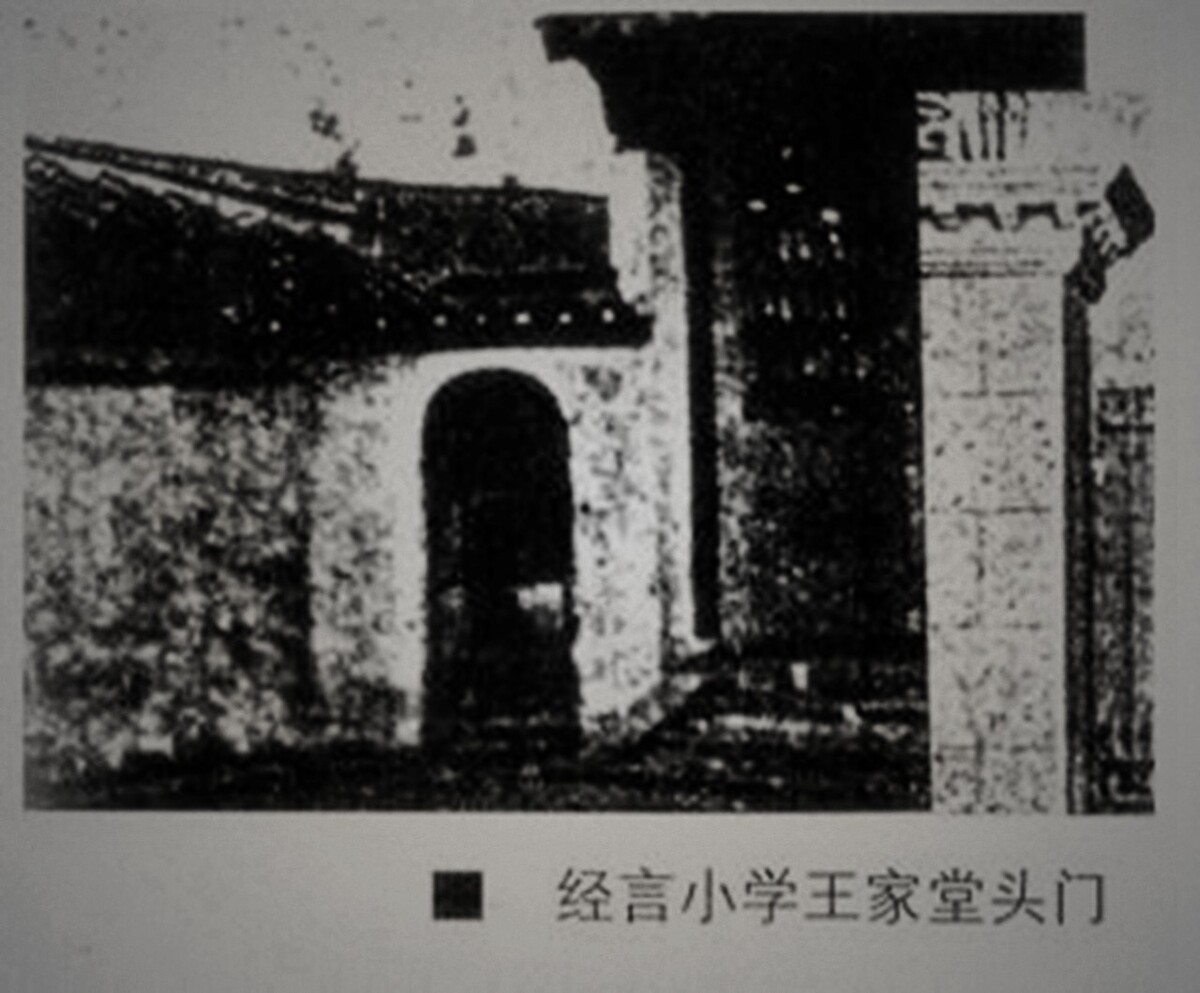

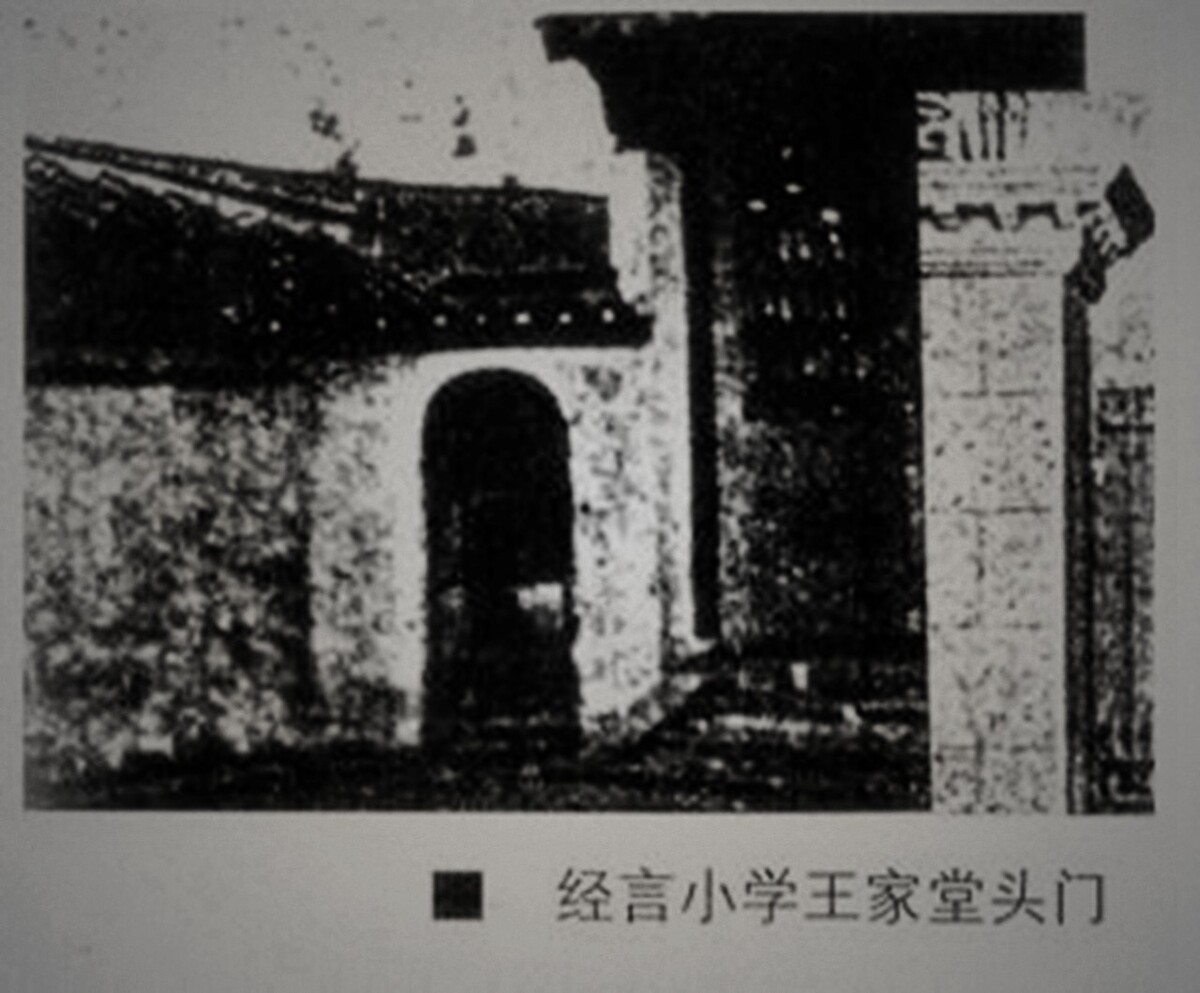

宛平南路徐家汇花园地块,早些年还有绞圈房存在。斜土路王家堂也是拆光后回搬,老人们能口述历史回忆过去的人所剩无几。王家堂有过献堂会,有过经言小学。杨绛女士以前在王家堂耶稣会所办的启明女校读过书。

杨先生在丈夫钱钟书去世前,光芒都被电影围城里的那句名言所覆盖,基本上无人知道她的名字:

城外的人想到城里去,城内的人想到城外去。

說到起启明女校,就不得不提圣母院的經言小学。道理是两校同属耶穌會创办之女校,最終合二為一。

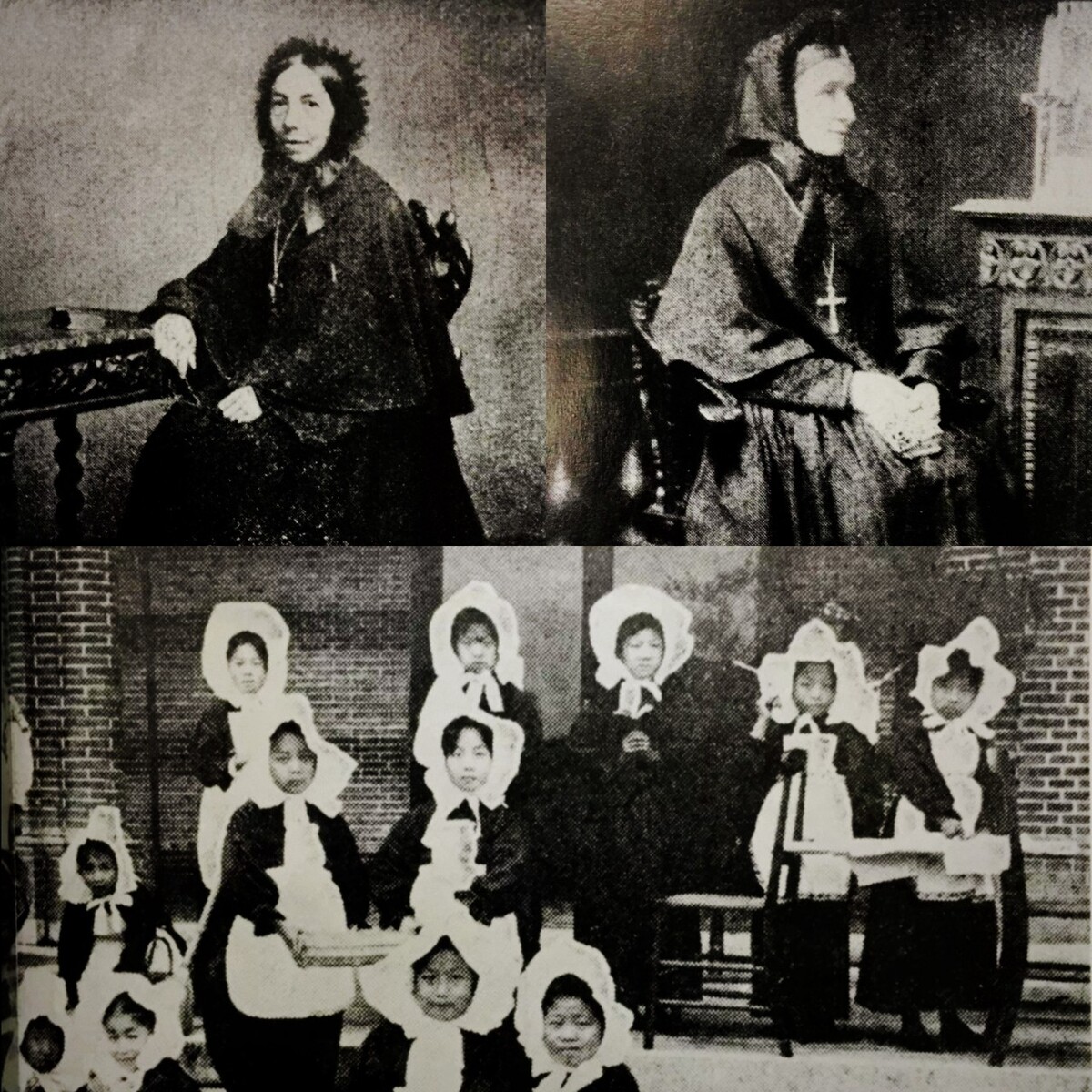

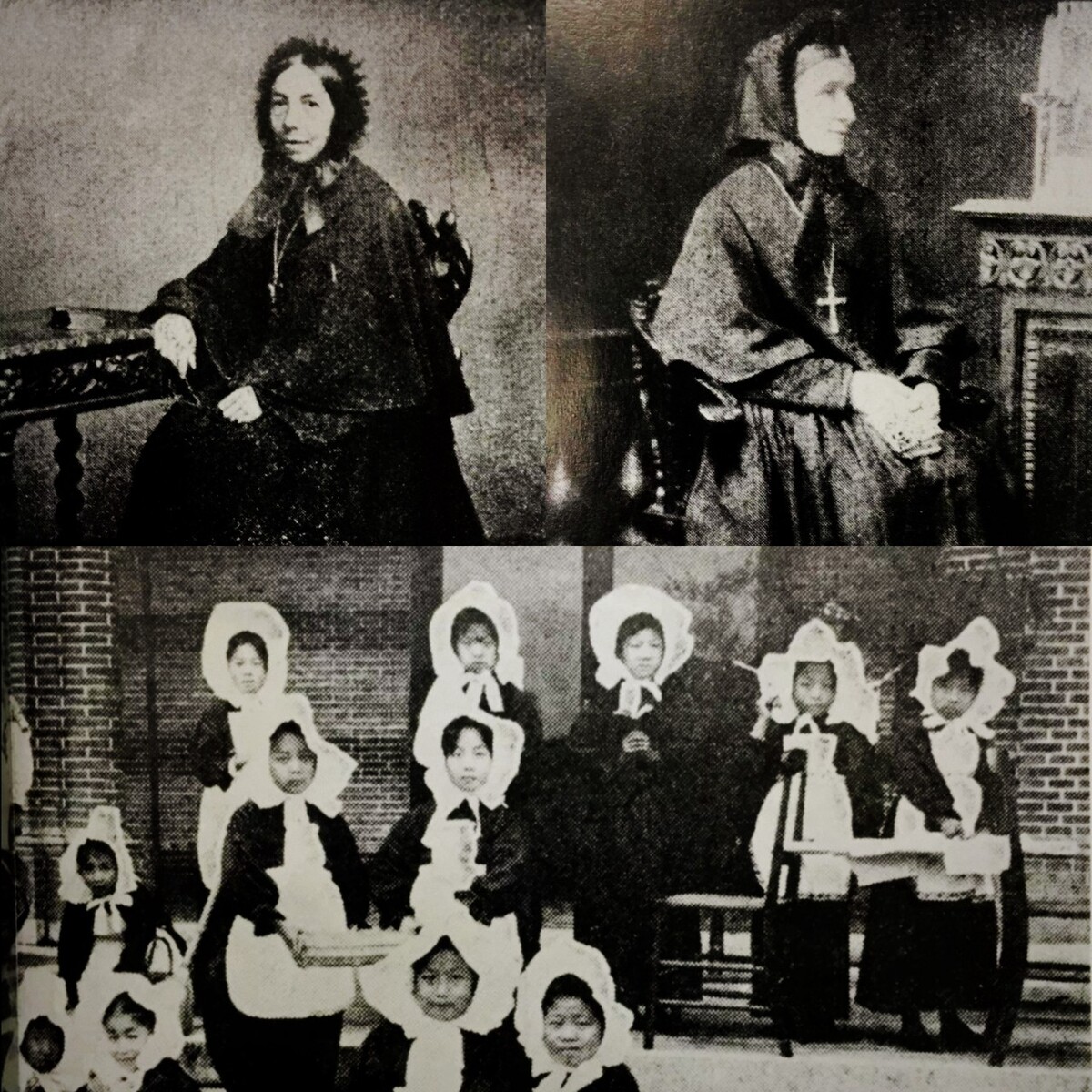

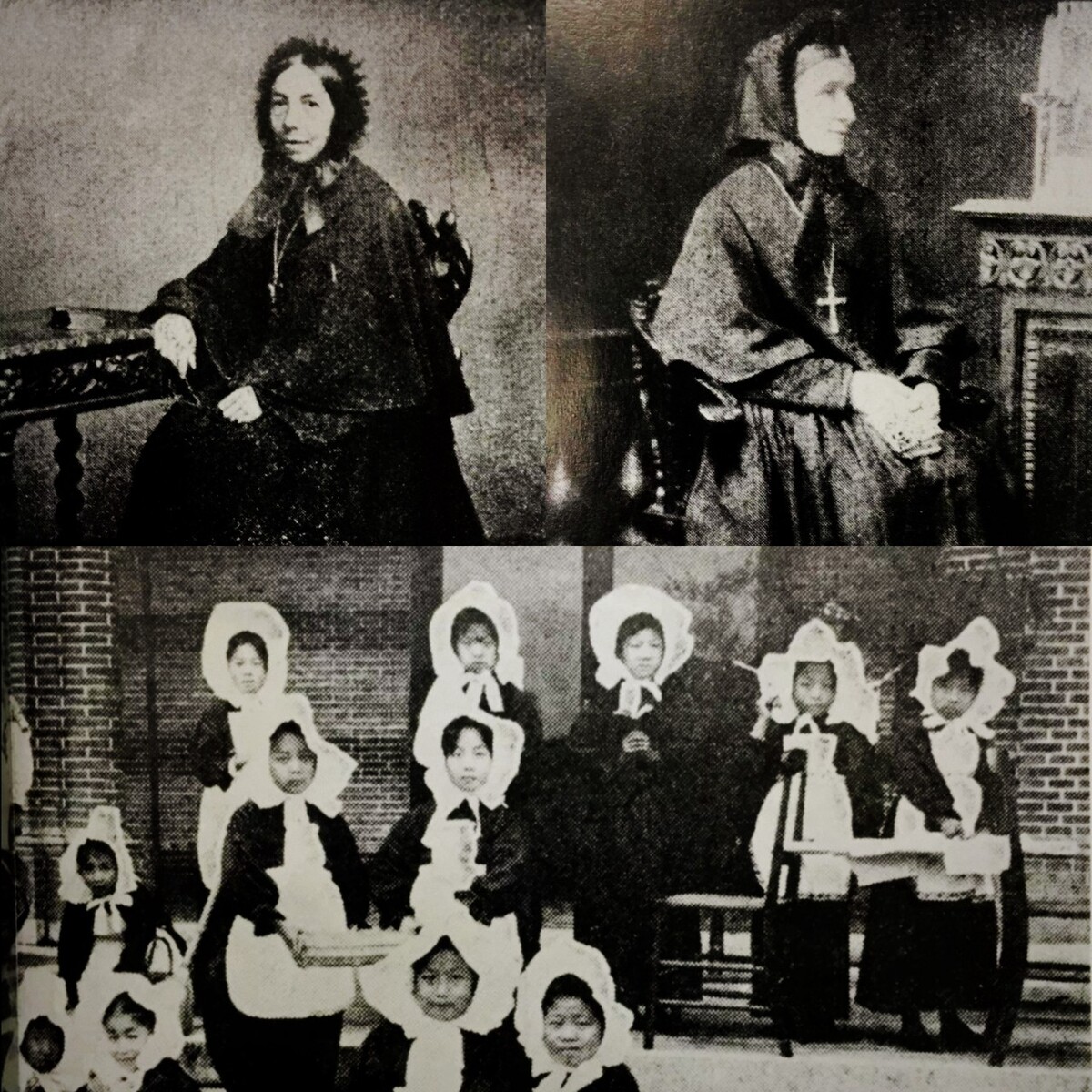

1904年,馬兰白嬤嬤為扩大教会影响,在毗邻崇德女校靠天钥侨路一侧,另办一所女校,名“啟明女校”专招教外女生。

啟明辦學宗旨:以普通及高深之學問,教授一般青年女子,養成優美德性,以植家庭賢淑女子之基礎.

清同治六年,天主教耶稣会苏司铎创办的小学,从青浦县横塘迁至徐家汇王家堂,有学生五六十人。学校招收教中女子寄宿生,开启了中国女子学校之先河。

初创时注重中西文化的嫁接与融合。采用双语制教学除经言、教义外还有四书、书法、医药、手工(中西裁缝、刺绣、扎花)、算术、历史、地理、博物、体育、音乐,高年级选修西文(以法文为主)、钢琴、图画等。

1867年特聘法国拯亡会修女于当年12月来上海。两位修女抵达王家堂寓所后在中国修女教导下学习汉语,能说一口流利的中文后,便开始教学。

学生渐渐增加,经言小学已经是人多地小。于是在徐家汇耶稣会总院对面,购买了一块宽广的良地建设新的校舍。清同治八年新校举行奠基典礼,开始建设南北校舍、宿舍及拯亡会修女住院名为“圣母院”。

两个月后新屋落成便由王家堂乔迁至圣母院,此时学生已达百人。学校将四书及书法等作为主要课程,其间还设有医学一科,同时注重手工教学,分为西式裁缝、中国裁缝、刺绣和扎花四组。

光绪二十四年,李问渔司铎为学校题名“崇德女校”,取为德行前进的意思。

1911年依教育部所颁学制改为初级小学、高等小学、中学,每届毕业生均颁发文凭。杨絳先生写过一篇回忆文章《我在啟明上學》,记載了她在启明女校度过的少女时光。

1920年八岁半的杨絳对启明向往已久,早就想离开大王庙小学。一到启明,杨絳就被眼前的景象深深吸引:

“覺得這學校好神氣呀,心裏不斷地向大王廟小學裏的女伴們賣弄:“我們的一間‘英文課堂’(習外語學生的自修室)比整個大王廟小學還大!我們教室前的長走廊好長啊,從東頭到西頭要經過十幾間教室呢!長廊是花瓷磚鋪成的。長廊下麵是個大花園。教室後面有好大一片空地,有大樹,有草地,環抱著這片空地,還有一條很寬的長走廊,直通到‘雨中操場’(也稱‘大操場’,因為很大)。空地上還有秋千架,還有蹺蹺板……我們白天在樓下上課,晚上在樓上睡覺,二層樓上還有三層……”

吃住学全在校內,真切体验到了她父亲說过的“管束嚴”:

每次吃完早飯、午飯、點心、晚飯之後,學生不准留在課堂裏,都得在教室樓前或樓後各處遊玩散步,這叫“散心”。吃飯不准說話;如逢節日,吃飯時准許說話,叫做“散心吃飯”。孩子不乖叫做“沒志氣”,淘氣的小孩稱“小鬼”或“小魔鬼”。自修時要上廁所,先得“問准許”。自修室的教臺上有姆姆監守。“問准許”就是向監守的姆姆說一聲“小間去”或“去一去”,姆姆點頭,我們才許出去。

1923年学生激增,校舍宿舍不敷应用。于是拆除旧校舍,建三层大楼,底层充作教室二楼图书馆、病房,三楼充作师生宿舍。

1924年北校舍竣工,底层为教室、自修室,二楼有音乐室、习琴室,三楼为宿舍。改建后学校可容纳400名以上的寄宿生,招生也开始面向全国各省。

1927年依教育部新章改小学为六年制,中学为三年制。

女校前后曾有十几位嬤嬤主持校政。女校在当年是所貴族女校,上海滩的达貴闻人都愿送自家女孩前来读书。

大亨张嘯林之女张佩俊和张佩杰姐妹倆;

犹太地产大王哈同义孙女罗舜华;

五金巨富叶澄衷子女叶莲珍;

正广和汽水公司老板之女徐瑞珠;

霞飞路万兴食品公司老板(现上海第二食品商店)的女儿吳佩廷等都曾就读于于明女校。

1934年办理了立案手续。因上海另有一所崇德女子学校(今七一中学前身),遂更名为上海市私立徐汇女子中学。学校仍设小学部,藉以纪念明代大学士徐光启。

1947年教学内容逐渐由以法文为主改为以英文为主。学生生活、学习均受姆姆的监视。大主教惠济良提出“徐汇女子中学以教理列为第一主要科目,这是它应有的地位”并制定了严厉的校规,为上海各教会学校所罕见。

1949年上海解放,軍管會宣佈學校與教會分離。

1951年兩位嬤嬤校長提出辭職。

1952年市教育局局長杭葦到校宣佈正式接管,二校合併更名為匯明女子中學。

1953年更名為上海市第四女子中學。

1967年起學校兼收男女生。次年,改名上海市第四中學至今。

2011年淮海中学并入上海市第四中学。

PS:杨绛

少年贪玩,青年迷恋爱情,壮年汲汲于成名成家,暮年自安于自欺欺人。人寿几何,顽铁能炼成的精金,能有多少?我们曾如此渴望命运的波澜,到最后才发现:人生最曼妙的风景,竟是内心的淡定与从容。

围在城里的人想逃出来,站在城外的人想冲进去,婚姻也罢、事业也罢,人生的欲望大都如此。“见她之前,从未想结婚;娶她之后,从未后悔娶她”。

1932年3月他身着青布大褂,脚踏毛底布鞋,戴一副老式眼镜,眉宇间蔚然而深秀。见面后老钱开始给我写信,约我到工字厅相会。见面时,他的第一句话就是:

我没有订婚。而我则紧张的回答:我也没有男朋友。

于是便开始鸿雁往来,越写越勤,一天一封,以至于他放假就回家了。我难受了好多时。冷静下来,觉得不好,这是fall in love了。

钟书这段时期只一个人过日子,每天到产院探望,常苦着脸说:“我做坏事了。”他打翻了墨水瓶,把房东家的桌布染了。我说,“不要紧,我会洗。”“墨水呀!”“墨水也能洗。”他就放心回去。

然后他又做坏事了,把台灯砸了。我问明是怎样的灯,我说:“不要紧,我会修。”他又放心回去……(此间省略若干)我说 “不要紧”,他真的就放心了。

因为他很相信我说的“不要紧”。

我住产院时他做的种种“坏事”:

我回寓后,真的全都修好。钟书叫了汽车接妻女出院,回到寓所,他炖了鸡汤,还剥了碧绿的嫩蚕豆瓣,煮在汤里,盛在碗里,端给我吃。钱家的人若知道他们的“大阿官”能这般伺候产妇,不知该多么惊奇。

我是一个老人,尽说些老话,对于时代,我是一个落队者,我没什么良言贡献给现代婚姻,只是在物质至上的时代潮流下,想提醒现在的年轻人,男女结合的最最重要的是感情,是双方互相理解的程 度,理解深才能互相欣赏和吸引,才能互相支持,互相鼓励,才能两情相悦,门当户对以及其它,并不重要。

在大的时代里,个人正如一叶扁舟,唯有随波逐流,偶尔的讽刺、同情,但人也只能平静地一步步走向坟墓而已。命运于此,并不是一个悲剧,不过是巨大的讽刺消失于众人之中,如水珠包孕于海水之内,如细小的野花隐藏在草丛里,不求“勿忘我”,不求“赛牡丹”,安闲舒适,得其所哉。一个人不想攀高就不怕下跌,也不用倾轧排挤,可以保其天真,成其自然,潜心一志完成自己能做的事。

名言:

世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆。

我曾做过一个小梦,怪他一声不响地忽然走了。他现在故意慢慢走,让我一程一程送,尽量多聚聚,把一个小梦拉成一个万里长梦。这我愿意。送一程,说一声再见,又能见到一面。离别拉得长,是增加痛苦还是减少痛苦呢?我算不清。但是我陪他走的愈远愈怕,从此不见。——《我们仨》

假如说,人事有灵性、有良知的动物,那么,人生一世,无非是认识自己,洗练自己,自觉自愿地改造自己,除非甘心于禽兽无异。但是这又谈何容易呢。 ——《洗澡》

父亲说,没什么该不该,最喜欢什么,就学什么。我却不放心。只问自己的喜爱,对吗?我喜欢文学,就学文学?爱读小说,就学小说?父亲说,喜欢的就是性之所近,就是自己最相宜的。

世态人情,比明月清风更饶有滋味;可作书读,可当戏看。书上的描摹,戏里的扮演,即使栩栩如生,究竟只是文艺作品;人情世态,都是天真自然的流露,往往超出情理之外,新奇得令人震惊,令人骇怪,给人以更深刻的效益,更奇妙的娱乐。惟有身处卑微的人,最有机缘看到世态人情的真相,而不是面对观众的艺术表演。——《将饮茶》

杨绛本名杨季康,钱钟书夫人。

1932年,毕业于苏州东吴大学,成为清华大学研究院外国语文研究生,并与钱锺书结识。

1935年,与钱锺书结婚,同年与丈夫钱锺书一同前往英国牛津大学求学,后转往法国巴黎大学进修。

杨绛与钱钟书曾在诗歌里追忆他见到杨绛的第一眼:

颉眼容光忆见初,蔷薇新瓣浸醍醐。不知腼洗儿时面,曾取红花和雪无。

1938年,随钱锺书带着一岁的女儿回国,回国后历任上海震旦女子文理学院外语系教授(母校向明前身)、清华大学西语系教授。

1943年-1944年,剧本《称心如意》、《弄假成真》、《游戏人间》等相继在上海公演。

翻译的《堂吉诃德》被公认为最优秀的翻译佳作,累计之2014年已发行70多万册。早年创作的剧本《称心如意》,被搬上舞台长达六十多年。

93岁出版散文随笔《我们仨》,风靡海内外再版达一百多万册。

96岁出版散文集《走到人生边上》。

102岁出版250万字的《杨绛文集》八卷。