小编语:

“先提醒你一下,待会儿的回答会有点深奥,因为我毕竟是一个哲学老师啊!”还没正式采访,小编面前这位古稀老人,就以这样的开场白展现了老顽童的一面。

老爷子叫让-克劳德·穆金,1943年出生于法国。一辈子都在从事哲学教育的他,早在20世纪70年代也同时开始了摄影创作与研究。而当他偶然看到一幅保罗·斯特兰德的铂钯印相作品后,随即被这种工艺赋予照片的特殊质感深深打动,一发不可收拾地爱上了这项虽然传统却充满魅力的艺术形式,并将余生尽数投入其中。

对让-克劳德来说,在相纸上涂抹铂钯药液,并将底片覆盖其上得到的接触印相,使画面不仅停留在纸面上,从而带给作品更多的厚重感。但相对于后期的印制工艺,让-克劳德更加看重底片的拍摄。他深受哲学家海德格尔影响,认为艺术是真理/真相的一种呈现方式——但这种呈现在揭示一部分的同时,又掩盖了另一部分。

让-克劳德怀揣着对这一哲学话题的思考,在日常生活中期待一次次偶遇,并用铂钯印相记录下的隽永画面,向每一位观看者展示自己眼中的真实。

2018年6月8日,让-克劳德·穆金的铂钯印相作品在北京798艺术区see+画廊展出,小编与他在展览开幕前进行了对话。

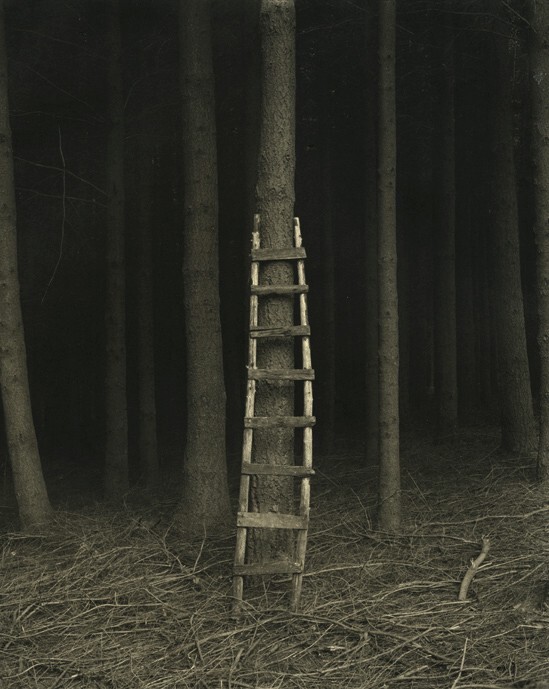

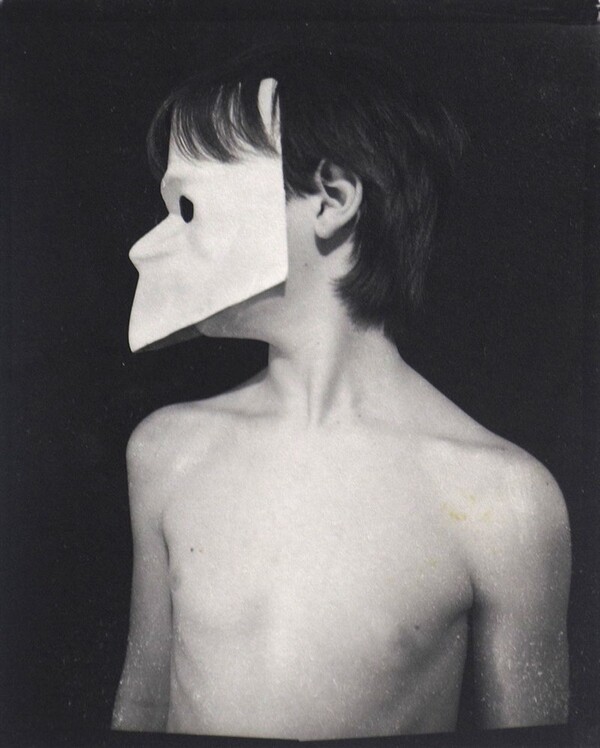

《Solitude》之一 让-克劳德·穆金作品

您是怎样喜欢上铂钯工艺的?

20世纪70年代,我在突尼斯做哲学老师,此前摄影已经逐渐成为了哲学讨论的对象,比如法国思想家罗兰·巴特就写过一些关于摄影的文章。我自然也开始对摄影产生兴趣,并开始拍摄纪实照片。

有一天,我在当地报亭看到了一本瑞士的专业摄影杂志《Camera》,里面有一篇关于铂钯印相工艺的文章,作者是这项技术的发明者——英国人威廉·韦利斯。19世纪70年代,他发明了铂钯印相工艺,并开始批量生产可用于铂钯印相的相纸。之后的几十年间,许多美国摄影家都使用这种工艺制作照片。

但由于第一次世界大战,原材料价格飞涨,铂钯工艺很快就被银盐工艺取代了。不过,虽然铂钯工艺在美国很流行,但在我的家乡法国却几乎无人知晓。所以,我很有可能是最早在法国使用铂钯工艺的摄影师。

教堂,美国新墨西哥州,1931年 保罗·斯特兰德

在18岁之前,我就对艺术很感兴趣,但仅仅是对绘画——画家的真迹。我是一个很敏感的人,看到一幅好作品甚至会泪流满面。但当我看到照片的时候,却从未有过这种感觉。

大约是在80年代,我在巴黎一家画廊里第一次看到一幅保罗·斯特兰德的铂钯印相作品(上图)。尽管那是一幅画面非常简单的照片,但却让我产生了同样的感动。我喜欢这幅照片并不是因为它呈现了多么震撼的效果,而是铂钯印相作品自身质感所传递出来的东西,给我带来很大触动。这种触动让我下定决心,也要创作铂钯作品。

铂钯作品的特殊质感

铂钯印相作品最吸引您的是什么?

第一,铂钯印相作品可以保存非常长的时间,即使不外加任何防护措施,仍能保存几百年,这种长时间保存某一个瞬间的方式特别吸引我。

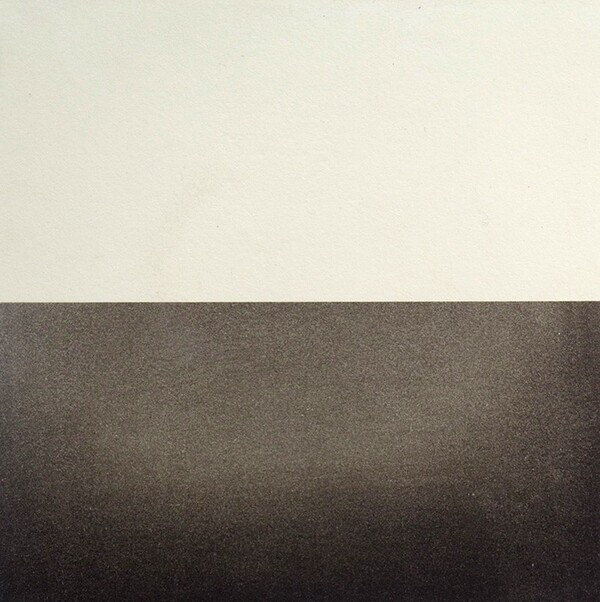

第二,铂钯印相能带给作品一种区别于其他艺术形式的特殊质感,使画面不只停留在纸面上,而是融入到纸张里,带给作品更多的深度和厚重感。从某种程度上来说,铂钯作品的纤维感与中国画非常像。用毛笔在宣纸上画画时,墨也会直接渗透到纸的里面,这样的作品和现代印刷品完全不同。

当观看一幅铂钯印相作品时,你会感觉画面仿佛是从纸张里透出来的,继而让人产生一种“想要靠近”的感觉。因为越是靠近它,就越能看到更多的东西。这就像人在黑暗中行走,一开始什么都看不见,但如果你使劲盯着黑暗处,总会感觉看到了一些东西。

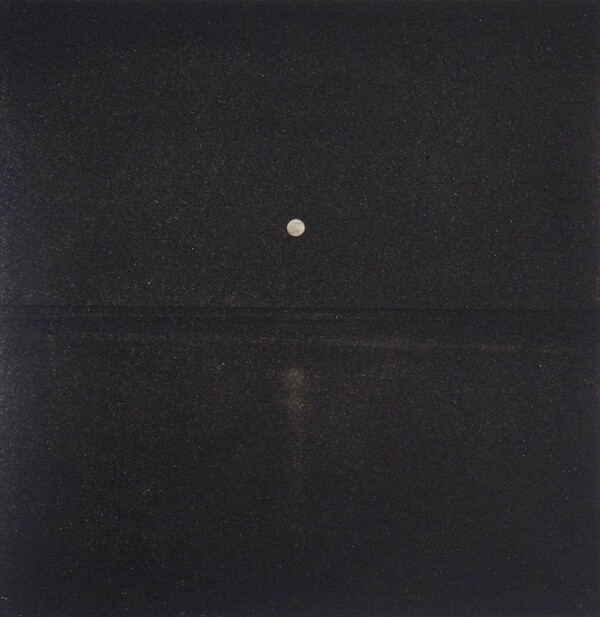

《Solitude》之一

刚才谈到的是铂钯工艺赋予照片的魅力,那什么样的画面适合用这种工艺呈现呢?您通常会去哪里拍摄它们?

现在很多使用铂钯工艺的艺术家,尤其是美国的,都用大画幅相机,他们通常以森林山川等自然景观为拍摄对象。但我一般只用一部6×6的便携相机,我不会预先设计拍摄的对象和画面,大部分照片是在旅途和生活中拍到的,比如看到一个梯子很好看,就会拍下来。对我来说,摄影就是我与画面的一次偶遇,无须提前构想。

《L’echelle》

艺术揭示真实,也掩盖真实

与其他使用铂钯工艺的摄影师不同,您的作品有许多画面都是颇为抽象的线条与形状,为什么选择呈现这样的画面?这是否和您从事哲学教育有关?

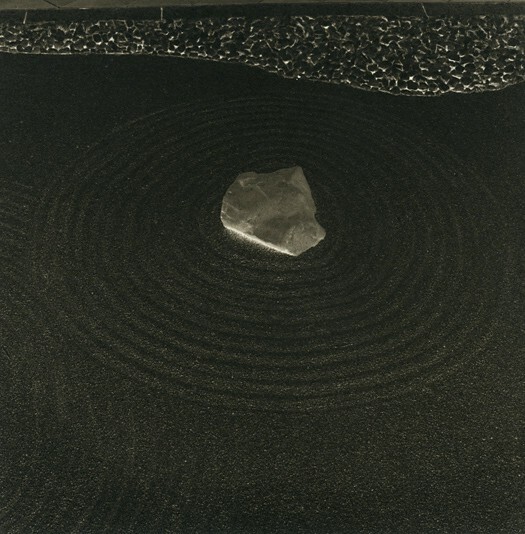

确实还是有一些哲学意味的。从西方哲学的角度来看,艺术是在模仿自然,即艺术创作会借鉴自然中的形态来进行表达;自然也在模仿艺术,即在自然中,也有许多艺术化的存在形式。我的作品也和自己对哲学的思考有关。

我受海德格尔的影响比较大,他曾经说过,艺术是真理/真相的一种呈现方式。但这种呈现方式比较复杂,它在揭示一部分的同时,又掩盖了另一部分。此外,中国文化中“道”也表达过类似的意思,即通过画面可以探寻现实与真理,也可能发现它们都不存在。

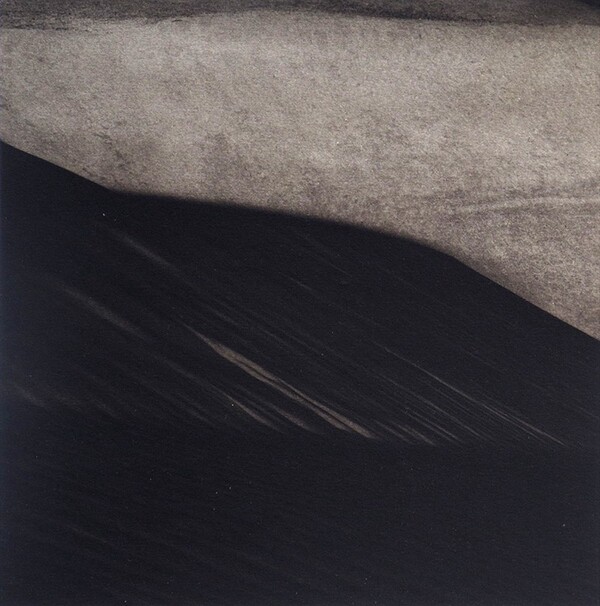

比如下面这幅拍摄沙丘的照片,我选择用黑色去展示它。因为黑色代表着虚无的状态,而荒漠里的沙丘本身就是虚无的东西。我以这样的方式来告诉观者,到底什么是真实。

《Black Desert》之一

《In Arcadia Ego》之一,2010年

身为哲学老师,您能不能谈谈哲学和艺术的关系?

在西方,哲学不是遵守原则和理论,相反,哲学的要义是敢于提出质疑。之前有一次上课,我和学生们讨论了很久,在即将结束的时候,一个学生说:假如刚刚讨论的内容都是错的呢?如果反过来想会怎样?我认为从这一刻起,这个学生才真正懂得了什么是哲学。

在这一点上,艺术和哲学很像,艺术其实就是对现实世界的质疑。在西方,很多哲学革命都会伴随着艺术革命,比如俄罗斯、意大利。哲学和艺术就像两座等高的大山,没有高低之分。不过从另一个方面来说,我们也可以把艺术理解为哲学的一种表达方式。相对于哲学的种种思想,艺术的表现形式更容易让人接受。

在形式上,您的很多作品都以负像来呈现,为什么?

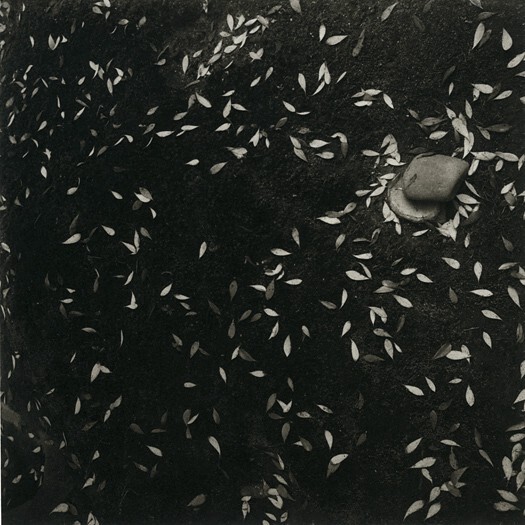

我非常喜欢运用负像带来的黑色,它可以做到刚才所说的——揭示某些东西的同时掩盖另一些。同时,我也很注意展现画面的欺骗感。比如下面这幅我在日本寺庙里拍摄的落叶,它虽然是负像,但第一眼看上去却很难分辨出来。

《Kyoto》之一

许多摄影师照片里的信息非常简单、直接,并不会带给人很多的遐想,但在我的作品中——比如这幅落叶的照片,你能从黑暗的底色上看到深浅不一的影调和层次。假如再仔细一些,也许你还能从某个角落找到另一片不同的落叶。这种画面的欺骗感会引领观看的人越来越靠近,而越靠近就能看到更多的细节慢慢显现出来。

对于铂钯作品来说,后期印相工艺固然非常关键,但前期拍摄同样很重要,您如何在创作中平衡这两者的关系?

我认为前期拍摄更重要一些。因为铂钯印相的技术非常简单,有一下午时间就能完成。但底片则需要长时间的创作,而且它也是这项艺术最终呈现的不可或缺的基础。

我所在乎的一直不是铂钯工艺本身,而是这种工艺所能呈现的东西。大家都说我的技术很好,但其实这不算什么,我毕竟已经做了35年了,这其实就是中国人常说的熟能生巧。我不希望大家只关注技术,而希望人们看到作品时能被感动,或者产生想要触碰的想法。

《Série noire》之一

铂钯印相或许是最能反映本雅明提出的摄影中的“灵光”(aura)这一概念的艺术形式。您如何理解“灵光”?

本雅明所说的“灵光”其实和宗教有一些关系。他认为艺术应该是唯一的、独特的,而且大多数要放在宗教文化背景下,才能具有“灵光”。比如,一幅教堂里的画是具有“灵光”的,但移到美术馆后就失去了“灵光”。

本雅明其实是在讨论“灵光”的消失,在当代,随着作品的复制生产和移动展览,很多作品都失去了原本具有的“灵光”。我的铂钯作品虽然不是宗教性的,但仍然具有独特性,而且印制数量也很少,所以我希望自己的作品还能保有一些“灵光”。

虽不够时尚,但仍有价值

铂钯印相是一种传统的、古老的工艺,而现在我们也可以通过制作数码底片来印制铂钯作品,不知道您是否尝试过?

没有。我在Facebook上看到过一些,虽然也还不错,但我认为它跟真正的铂钯作品是完全不同的。铂钯作品追求的是有内涵的、有质感的、更加精细的东西,数码底片制作的作品或许在今后可以达到同样的质地和感觉,但要花费很大功夫,我不确定这样做是否有意义。

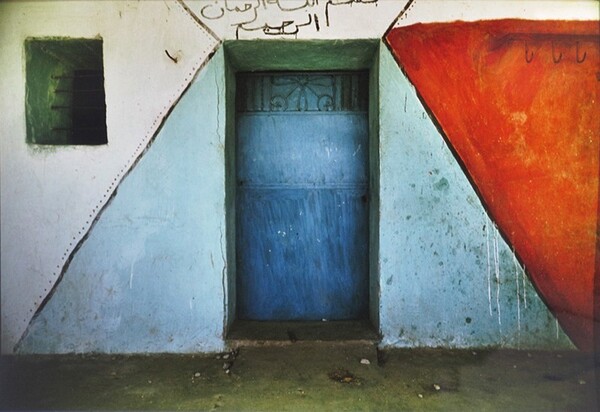

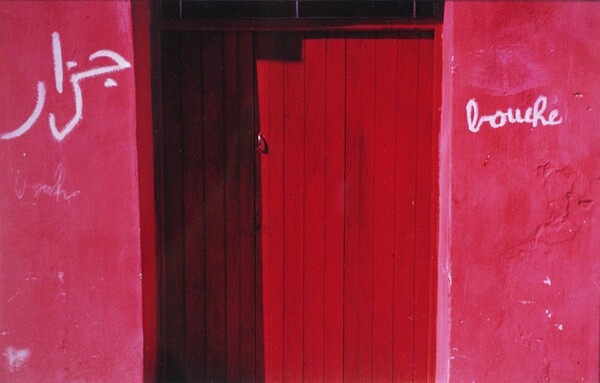

这次展览作品中有一组彩色作品,那是我在还没接触铂钯印相之前在突尼斯拍的。那些照片的冲印材料早已没有了,这也意味着照片里呈现出来的色彩再也无法重现了。随着时代的改变,大众的审美也在改变,现在的人们可能更欣赏数码摄影的细腻画质,但他们也在慢慢被商业化的、统一的审美模式所麻痹,而渐渐遗忘掉一些虽然传统但仍然很有价值的创作方式和作品。

《Tunisia》之一,1975年

《Tunisia》之一,1975年

在拍摄和观看照片已经深深融入每个人生活的当下,您觉得像铂钯印相这种传统工艺的意义体现在哪儿?

传统摄影与当代摄影最大的区别就是是否留下了印记。传统的照片有实实在在的物质来承载,是非常直接和真实的;而数码照片则没有这些,是虚拟的。

此外,对于传统摄影,原材料本身还具有一定价值,我们更多会用它记录人生中真正重要的时刻或事件。但现在我们时刻都在拍、什么都在拍,这样的结果就是什么都没有拍到。被大量的图片信息所充斥,假如真的想在手机或电脑里找一些照片,你可能发现自己什么都找不到。

或许是有些清高吧,我并没有特意让自己的作品追求观众的喜好。虽然我很开心自己的作品能在这里展出,但大众都被当下最时尚的审美趋势所带领,他们最感兴趣的是现当代艺术,所以愿意展示我作品的美术馆仍然是少数。不过铂钯作品的保存时间很长,或许很久以后,人类已经不存在了,那时就只有小虫子们在看我的作品了。(笑)

《Sikinos》之一,2008年

《Sikinos》之一,2008年

铂钯印相与中国

近些年,您在中国多次开办铂钯印相工作坊,怎么看待中国文化?

我读过鲁迅的作品,他和萨特的思想很像,都带有一些悲观主义色彩。在艺术方面,石涛对我影响很大,但我不知道自己是否能在作品中呈现这种影响,我希望可以。石涛在艺术中蕴含的哲学思想强调虚与实的对比,也符合中国文化中“阴阳”的概念,这些都和海德格尔的思想是一致的。

我还很喜欢王维,他认为中国画可以通过墨的深浅来展现大千世界,虽然在技术上不同,但这种观念和铂钯印相很像。或许正因如此,铂钯印相在中国甚至比西方更受欢迎。

《Lubéron》之一

《Kyoto》之一

作为观看者,我们应该如何欣赏一幅铂钯印相作品?您有什么建议?

我建议把作品表面的玻璃都去掉,用更近的距离去观看。对铂钯作品来说,越靠近、看得时间越长,就越能感受到它所展现的东西。

我想问你一个问题,你觉得铂钯印相有意思吗?

非常有趣。在我看来,铂钯印相是一种非常自然的制作作品的方式,只需要涂抹药水,将底片放在相纸上,剩下的工作甚至只靠阳光就可以完成,很神奇。

下面这幅照片拍的是我的孩子,那是我的第一批铂钯印相作品,虽然那时还有一些技术上的不足,但效果已经相当不错了。所以铂钯印相的技术真的很简单,但要想得到一幅好的底片并不容易。

《Bruno》,1982年

现在人们越来越多的使用数码相机和PS修图,我比较担心在未来底片也会慢慢消失,那我所做的这项工作也就不复存在了。所以,我做铂钯印相也是想表达一种反抗精神,反抗这个越来越物质化、商业化、美饰化的世界。让人欣慰的是,现在也有越来越多的年轻人加入其中了。

2018年6月8日,让-克劳德在see+画廊接受采访。

让-克劳德·穆金

1943年生于法国;

1969年起开始教授哲学;

1971年开始摄影研究与实践;

20世纪80年代开始制作铂钯印相作品;

1993年起,在法国沙隆、意大利乌尔比诺、中国沈阳和北京等地举办铂钯印相工作坊;

作品曾在法国尼埃普斯博物馆、英国福克斯·塔尔博特博物馆、美国亚利桑那州凤凰城现代艺术博物馆等美术馆展出,并被尼埃普斯博物馆、福克斯·塔尔博特博物馆、鲁迅美术学院等多个艺术机构以及个人收藏。

本文系原创作品|图片除标注外均为让-克劳德·穆金作品

采访、编辑:马小呆 现场翻译:杨燕萍|2018年6月首发于《中国摄影报》,完整版同期发布于微信公众号“影摄自留地”

更多内容请关注微信公众号:影摄自留地(yingsheziliudi)