时间切片

时间切片「Time Slice」是延时摄影的静态形式。

延时摄影是一种将时间压缩的拍摄技术,将大时间跨度的画面压缩到一段视频内。比如在十秒之内展现日落的过程;而时间切片则是将大时间跨度的画面压缩到一张图片内,每一格代表了一个时间,相比动态的延时摄影,时间切片更加方便分享。

(以上图片来自网络)

接下来我们从前期和后期两个方面来入手时间切片。

前期拍摄准备

拍摄时间间隔:

跟着光线变化走,非日落-日出之时,光线变化不大,大概10~20分钟拍一张;而日落-日出时候光线变化较快,两三分钟之内就会出现明显差异,需要不断调整拍摄时间间隔,因此要根据实际情况自己而定。

今天用来做教程的这一组照片的时间跨度是5点半到7点钟,白天的几张时间间隔为15分钟,而太阳开始落下以后时间间隔开始缩短,每十分钟拍一张,或者5分钟拍一张。

拍摄准备:

1.防抖:使用三脚架,最好有快门线,有WIFI功能的相机可以直接用手机控制拍摄,用手按快门难免会让机身抖动。

2.对焦:入夜后可能出现的对不上焦的情况,根据自己的情况选择自动对焦或者手动。我是在白天自动对焦一次后,改为手动对焦模式。

3.相机设置:我采用光圈优先,ISO100保证画质,白平衡建议日光。日落过程属于大范围的色温变化,固定住一个值就是为后期省事。

4.遮光罩:套上遮光罩防止眩光和保护镜头。

后期处理

进入到今天的重点部分。

具体流程:

拍摄素材—Camera Raw平滑处理—输出成JPG格式—导入PS—切片处理—局部调整—总体调整—输出成片

1.预处理和导入

先将拍摄好的素材在Camera Raw里做平滑处理,这个操作可以让相邻的图片之间的对比更加自然,然后输出成JPG格式。

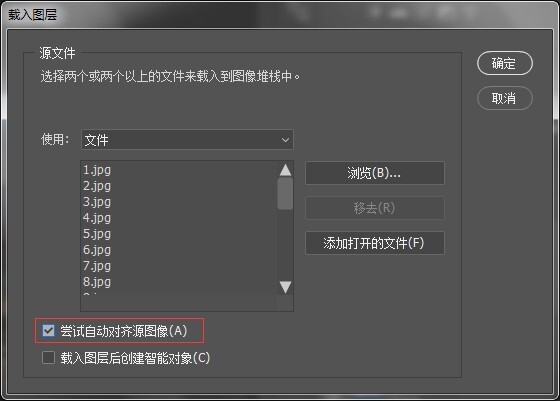

打开PS后:文件—脚本—将文件载入堆栈——浏览——把素材文件夹里的文件全部选中——确定

因为我在拍摄时有抖动,所以我选择了一个「自动对齐」。系统导入过程比较费时,如果不输出成JPG格式而是用原片做,配置不高的电脑会直接卡死。

这一步比较费时,如果不输出成JPG格式而是用原片做,配置不高的电脑会直接卡死。

重命名:双击照片的名字,按顺序改名,按Tap键可以自动切换到下一个文件。重命名是为了方便下一步,我预先在素材中做好了这一步,这里不再改名。

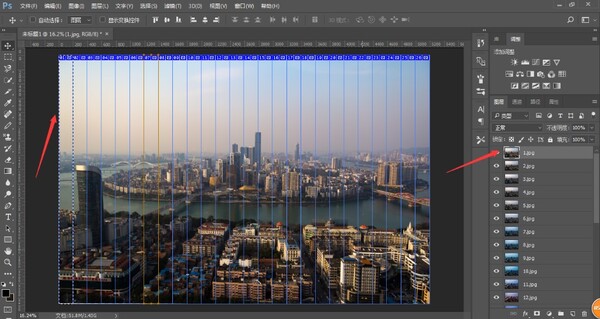

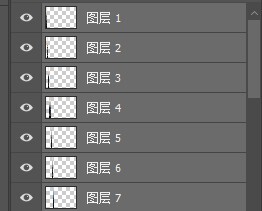

2.切片处理

这一步是比较关键的步骤,把照片划分。

右击裁剪工具后选中切片工具。在图片中右键,选择划分切片。

划分切片可以方便选择,在用矩形选择工具选择时会自动贴合切分的蓝线。

垂直划分的数量=照片的数量

划分切片可以方便选择,在用矩形选择工具选择时会自动贴合切分的蓝线。

选中矩形选择工具后,点击素材的第一张图片,用选择工具选出第一个切片区域。

按Ctrl+J,复制出这一个图层。

选中第二张图片,重复操作。

整个操作一共进行26次。这里不赘述啦。

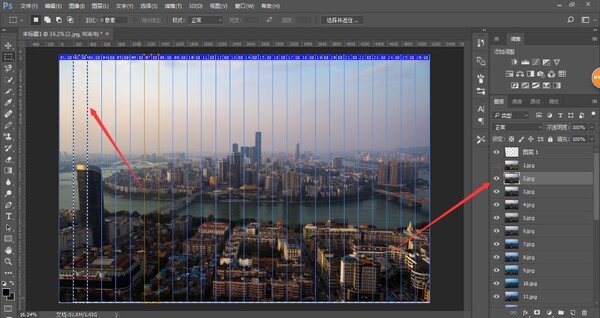

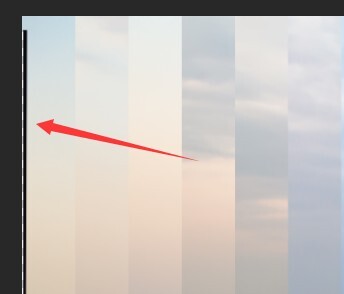

全部做完之后就是这个样子

接着按住Ctrl选中所有图层,一直往上拉,拉到顶之后放开即可。

消除蓝线:视图——清除切片,左上角清除切片的标志按Ctrl+H隐藏起来。

切片基本就完成了。

图中的一点线不要去管,只是绘图错误,实际上是不会有缝隙的。

3.局部调整

调整完之后选中26张图片,按Ctrl+J,复制这26个切片,右键合并图层,即得到一张完整的图片,此时放大缩小时就没有了「缝隙」。

因为我选了自动对齐的缘故,在图片的四个边上会有些许部分没有像素。本着保留一切有效像素的宗旨,我用矩形工具选中这些空白,按Shift+F5 自动填充。

接下来开始总体调整,拉拉暗部,提提饱和度之类的。甚至可以直接加入预设。看个人感觉来调啦。裁剪一下二次构图也是可以的。

再加上一些文字,一张时间切片就完成啦。

成片展示

第一次写教程,不足之处希望大家可以给我留言。

微信公众号: Wobushisys 我不是摄影师丶