Aps-c画幅的逆袭——前后期相互配合,挑战大光比场景(一)

关键词:前期 曝光 亮度直方图 RGB直方图

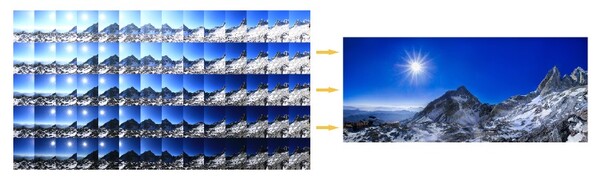

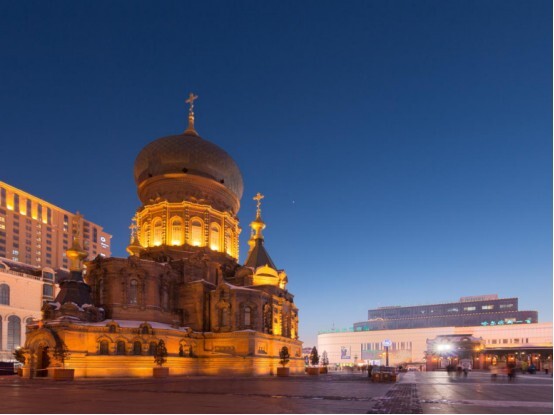

(70D套头广角端,焦距和画质都比较有限,包围曝光&14个竖幅画面接片)

器材和照片的关系,比较像打牌,如果比较幸运抽到好牌,正常来说会比较好打;但人往往没有充分的机会抽到一手好牌,关键在于我们可以选择把到手的牌打好。

Self-introduction:一个爱拍风光的学生党,平时懒懒散散,走走拍拍。比较倾向于把有限的资金花在旅游上,而不去换取比较无敌的器材,三年前入手Eos 70D(现已停产),现配一机两镜:Tokina116二代和18-135stm。对于自己来说,“能拍到”比“能拍好”更重要,性能够用就行,比较幸运的是手上的器材也没想象中那么差。

今天我们就来尝试用包围曝光、后期合成的方法,去打好手上这副“性能有限的牌”!

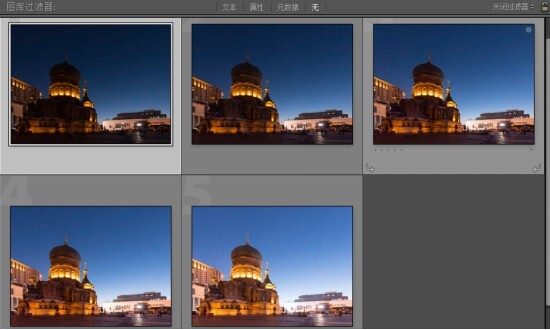

(从包围曝光的原片到后期合成之后,再到后期后续调整之后的画面)

附上平时的照片合集视频:

(摄龄不长、照片不多,拼凑而成,希望有更多更好的照片)

里面使用70D拍摄的绝大部分的风光和少部分人像,使用多张参数不同、在同一时段拍摄的照片进行曝光合成,视频里照片的参数,只适用于后期过程中最主要使用的一张。

通常在一天的时间变化里,如天气晴好的日出、日落,灯光丰富的城市夜景,诸如此类的大光比场景,往往是人眼视觉感受往往最美好、经常能拍出巨片的时刻,但同时也是最挑战相机画质、拍摄失败率最高的时段。

为了初步感受曝光合成的对性能有限的Aps-c拍摄大光比场景时的必要性,先附上以下常见三种拍摄方法所得出的照片前期和后期之后的比较:

1、单张尽量保留高光细节的“向右曝光”

2、无视高光细节丢失,拍出亮部和暗部大部分细节的整体影调

3、多张曝光量不同的原片,进行后期合成

现在对三张图使用同样的的选区,使用曲线和和色相/饱和度进行调整,在整体画面的明暗、对比、色彩上向曝光合成、未作进一步后期的照片趋近,使观看效果几乎一致;所不同的是,包围曝光使用相同前期曝光量不同的原片,使用相同的选区调节局部和整体的画面亮暗程度。三张图现在都未作进一步的增加清晰度、降噪和锐化等操作:

1、向右曝光

2、整体影调

3、曝光合成

现在看起来几乎没什么分别,但是分别放大至50%观看:

1、向右曝光,高光细节保留比较完好,暗部噪点多且细节差。

2、整体影调,暗部细节保留比较完好,亮部丢失细节太多。

3、曝光合成,暗部和亮部都比较完好,暗部噪点少,高光细节多。

再分别放大至100%对比:

1、向右曝光:

2、整体影调:

3、包围曝光:

现在对向右曝光的图的暗部降噪,对整体影调的图的高亮部分压暗,分别改善各自的缺陷后与曝光合成的图再次对比:

1、向右曝光,降噪后丢失一定的细节,涂抹感较强

2、整体影调,强行把高亮部分压暗也几乎没有细节

3、曝光合成

再分别放大至100%对比:

1、向右曝光:

2、整体影调:

3、包围曝光:

分析:

1、“向右曝光”:在宁欠勿过的前提下,把直方图尽量“往右推”,在大部分高光细节尽量不丢失的同时,也最大限度地使阴影充分曝光。但是单张难以兼顾大光比场景,在画幅的宽容度很有限时,即使堆栈消除暗部平均噪点,也容易发生断层、细节丢失等情况;更糟糕的是,“向右曝光”时往往会忽略整体影调的重要性,使拍摄者在过一段时间后,对当时人眼所见的感觉或心目中画面的记忆和印象减淡,进行后期时容易漫无目的地调整。

2、无视部分高光细节丢失的整体影调:前期拍摄中最最最最重要的一张,比较符合拍摄者当时人眼所见的感觉或心目中画面的记忆和印象,但是局部压暗高光和提亮阴影也经常找不回细节,呈现出一块块的亮颜色或暗颜色,通常这样的照片也不会耐看。

3、多张包围曝光合成:在确定整体影调的情况下,调节曝光参数,分别对暗部拍摄整体稍微过曝、对亮部拍摄整体稍微欠曝的原片,后期再进行合成,使得高光细节和阴影细节都有足够的细节,几乎相当于一台宽容度很大的相机所拍出来的RAW原片。

以上的单张拍摄的照片,直接进行各种调整进行初步后期,相对于曝光合成所得出的图,画质已经开始有所损失,而进行曝光合成的图片仍然有相当可靠的画质承受力度更大的后期以改善画面,后期完成之后:

在这里先提前说明一点,包围曝光虽然能为后期提供更广阔的可调空间,但并不是照片变得好看的直接原因,更多的是依靠拍摄者前期的拍摄,对场景的进一步观察和思考,根据自己的对画面的表达和侧重点,有目的地选择原片地进行融合;同时也需要拍摄者对于曝光和色彩的理解和把握,以及在后期中挖掘自己的照片的潜力。

同时,画幅更大、宽容度更好的相机,平时可以多拍多后期,试探出过曝和欠曝暗时挽救高光和阴影的能力,在拍摄大光比场景时,整体影调和“向右曝光”相互权衡,稍微过亮或过暗,不进行包围曝光,使用同一参数多张拍摄,后期进行平均/中间值堆栈,使整张照片的平均噪点大幅减少。这样既保证了一定的高画质和比较广阔的后期空间,同时也能大幅减少后期的工作量。

以上的对比图,前期拍摄比较挫,出门没带脚架;在吃完晚饭走回旅馆的路上,回头看一眼夜色下的教堂,拍摄的时间和角度都比较好,因为这个视角看起来,周围的广告牌和灯光比较不显眼,后期较易去除。犹豫了一会儿,镜头下垫着一堆加热贴就开拍了,全程半猫着腰小心翼翼地调,晚上天冷手还有点抖,还好照片没跟着一起摇摆……(拍风光最好带脚架和快门线出门)

(iphone5s随手拍)

想要做到较好的曝光合成,主要分为前期和后期两大部分:

在上半篇主要介绍前期拍摄:前期的拍摄是进行后期的必要的前提,如果不能相对精准而广泛地记录到亮部、暗部和中间调的信息,那么在后面无论是简单或繁复的后期曝光合成,后续甚至施以较大力度的后期调整,就会显得捉襟见肘。在如今全画幅流行的年代,使用画幅更小的aps-c,假如前期拍摄不理想,仅靠后期就接近似全画幅整体的画面效果,甚至是细腻的局部质感,更是无从谈起。

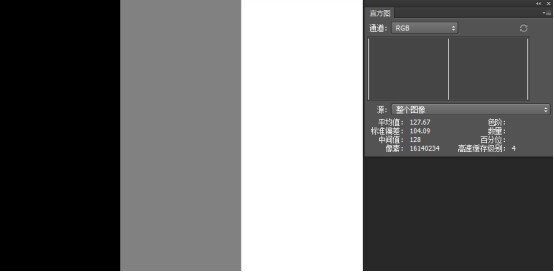

1、亮度直方图:平时多看直方图,估计画面的亮暗部分在直方图所对应的亮度级别:

平时一定要多查看和熟悉照片亮度直方图,它的竖坐标表示所得图像的每个亮度级别的像素数量之间的比例。横坐标从左到右,从最暗(纯黑)到最亮(纯白),分为0~255个亮度级别,如果某段亮度级别在画面中占的部分比较多,那么在相对应地在直方图上这段亮度级别会高耸起来,反之亦然;通过直方图的这一属性,能够大概地猜测出你所拍画面的某部分,对应在直方图上哪一段亮度级别。

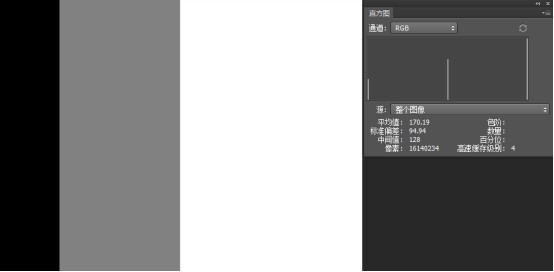

举个明显的例子,假如我们拍摄到以下这张图,图中仅有黑白两色。

黑白各占50%面积,之间没有任何灰色过渡,观察右边的直方图,只有最左的0和最右的255有像素分布,因为它们面积相等,所以竖坐标高度相等,中间什么也没有。

现在加入一段灰色(数值,R、G、B=128),黑白灰三等分整个画面,可看到在0、128、255分布三条等高的竖线。

现在我移动灰色,遮盖部分黑色,使白色面积增大,可以看到直方图,亮度级别为0(黑色)的高度陡然下降,亮度级别为128(灰色)的高度也也开始下降,255的亮度级别(白色)依然是最高。

直到灰色把黑色完全盖住,此时白色面积等于灰色的两倍,(黑色)0的亮度级别,高度没有了,(灰色)128的亮度级别的高度等于白色的二分之一。

这是个比较理想化的模型,可以比较直观地观察到,亮部、暗部、中间调所占据的画面比例改变的时候,直方图是如何变化的。我们在面对一个大光比场景的时候,为了把暗部(黑色)拍亮,而去增加曝光量,使得画面中的黑色向中性灰靠近,部分灰色在一定程度上变成了白色亮部(白色)的面积也越来越多,本来较暗的亮度级别的像素分布量,就向较亮的亮度级别迁移。

相反地,如果用灰色盖住白色,黑色面积越来越多,可以理解为减少曝光量,使画面中的亮部变暗,使画面中的白色向中性灰靠近,部分灰色在一定程度上变成了黑色,本来较亮的亮度级别的像素分布量,就向较暗的亮度级别迁移。

(有兴趣的话可以下载这份黑白灰的psd尝试一下,加深对亮度直方图的理解,链接:http://pan.baidu.com/s/1eS07wyQ 密码:ks3v)

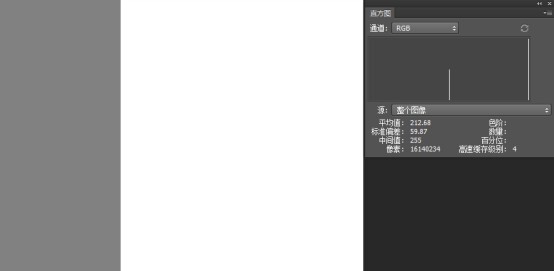

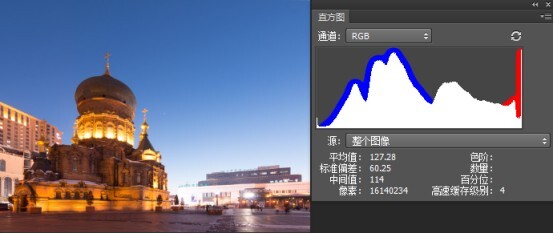

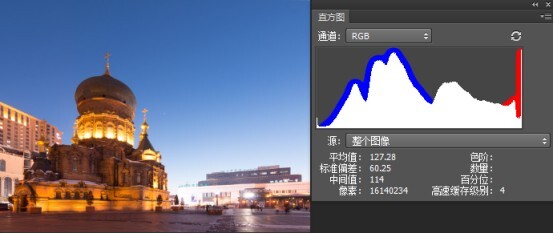

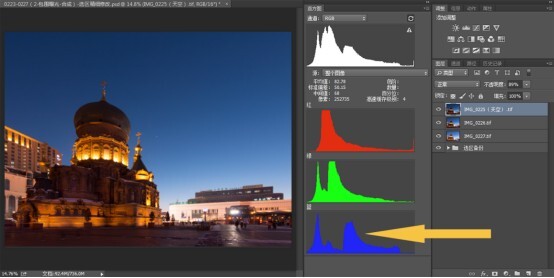

现在加入一次光比较大的夜景拍摄、前期5张包围曝光的原片案例,进一步分析和了解直方图:

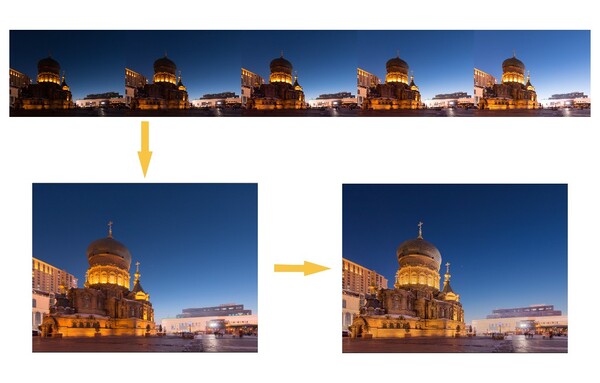

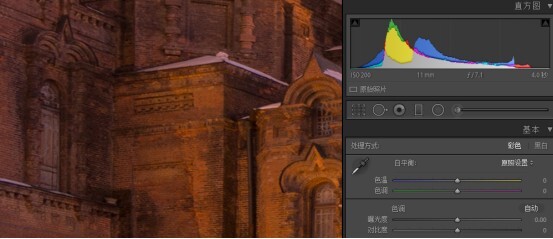

使用佳能70D+图丽11-16mm二代,拍摄于哈尔滨,圣索菲亚大教堂,照片参数:ISO:200, 光圈f7.1,快门从暗到亮:0.6s、1s、1.6s、2.5s、4s,焦距11mm,等效全画幅17.6mm

导入后统一进行后期垂直矫正,自由变形后裁剪边角之后:

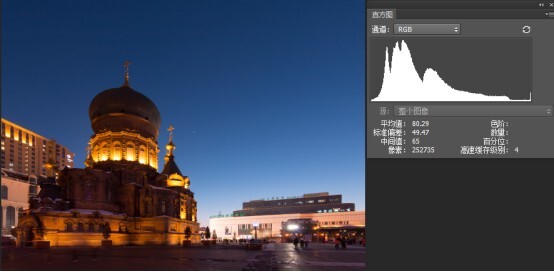

我们日常所拍到的任何照片,都是在上述提到的黑白灰在直方图所生成的三条线之间,充满着亮暗及其过渡分布不均的部分,反映在直方图上就更显得更加不规则,如下图:

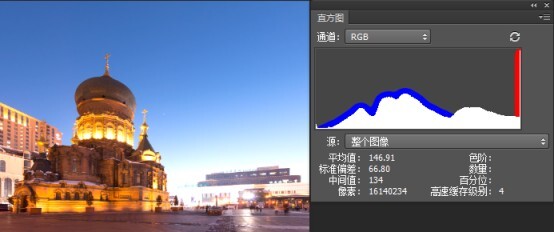

每当增加或减少曝光量后再次拍摄,直方图就会有集中往右推或往左推的趋势。

假如增加曝光量,现实场景中的亮部(直方图上的红色区域),就会大幅度地向直方图上最亮的亮度级别(255)集中,而暗部往中间的亮度级别靠近的趋势较缓慢(直方图上的蓝色区域),此时暗部在直方图上的凹凸程度(四高三低)比较明显,较易确认。而亮部分布过于集中,不易判断。

相反地,如果减少相等的曝光量,现实场景中的暗部(直方图蓝色区域),会更大幅度的向直方图最暗的亮度级别(0)靠近,而亮部往中间的亮度级别靠近得更缓慢(直方图红色区域)。此时亮部在直方图上分布的区域拉长,凹凸程度(两高一低)变得明显,较易确认。

由此我们可以知道,通过改变曝光量,可以尝试观察直方图的凹凸情况的变化,估计出照片里的亮暗部分,在直方图所对应的区域。

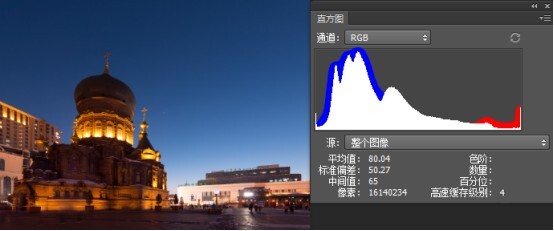

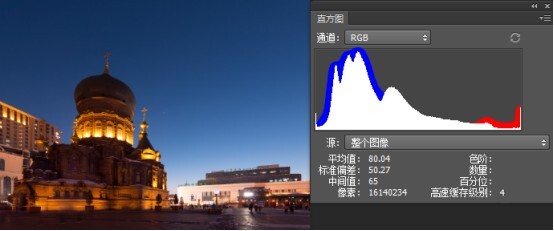

前期进行包围曝光的原则之一:过曝照片的暗部、和欠曝照片的亮部,越往直方图中间的亮度级别靠拢,细节和信息留存越多。

为了拍摄出亮部或暗部较多的细节时,需要大幅度地改曝光量,刻意地把整体画面拍得欠曝或过曝若干档数,此时直方图的像素分布会大部分地集中于较暗或较亮的亮度级别,而实际场景中的高光和阴影,在直方图会往中间的亮度级别靠近。几乎不会像以上的黑白灰的理想化模型那样机械地变化。

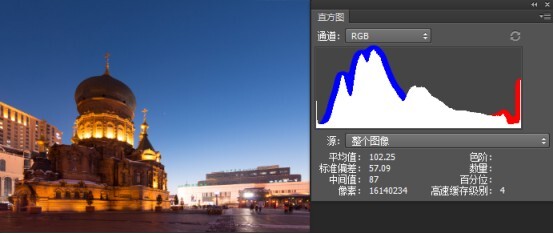

由以上从暗到亮的4张图可以看出,场景中的暗部(即对应直方图上蓝色区域),随着曝光量的增加,在直方图上越往中间的亮度级别靠近,所跨越的亮度级别也就越多越广,也就意味着暗部的细节会更分明;整体的表现在直方图上,暗部的亮度级别会显得更平缓,而不是集中地高耸。但是场景中的亮部(直方图上的红色区域)反而会往最亮的亮度级别接近,跨越的亮度级别会更少更窄,也就意味着亮部的细节越来越不分明。特别是最后一张曝光量最大的图,绝大部分亮部都聚集到255的亮度级别,同时有一部分暗部,甚至变成了画面的中间调。

相反地,从亮到暗,不断减少曝光量,亮部(红色区域)在直方图上越会往中间靠近,跨越的亮度级别也就越多越广;暗部(蓝色区域)越是往0的亮度级别靠近,跨越的亮度级别也越来越窄。

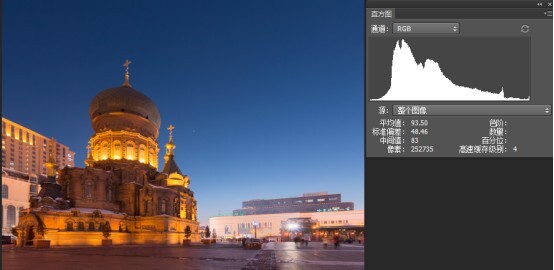

在后期曝光合成时,我们所应该取的就是过曝图中的暗部,和欠曝图中的亮部,这些跨越亮度级别多而且细节分明的部分。

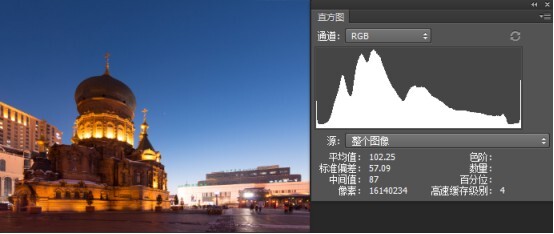

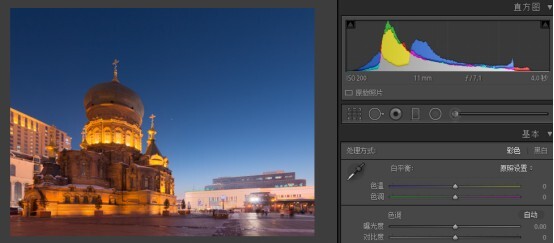

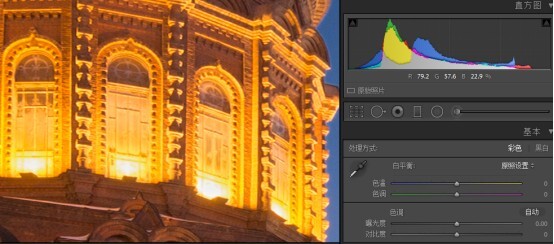

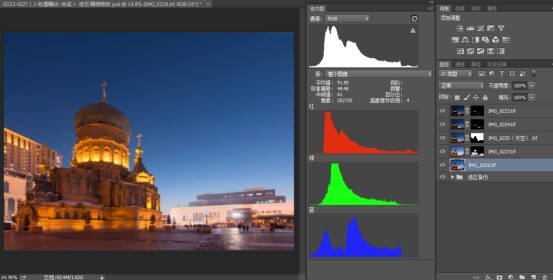

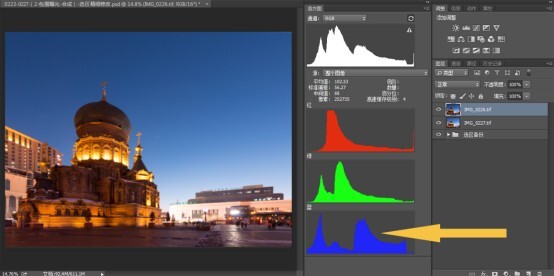

2、RGB直方图:前期拍摄的画面有细节少、饱和度高的大面积纯颜色时,由于Aps-c的宽容度有限,在后期进一步调整时,这部分纯颜色因为容易断层从而比较棘手,所以在曝光时尽量要保证这部分纯颜色曝光合理,靠近中间的亮度级别。但是有时通过观察亮度直方图来猜测所对应的亮度级别并不太可靠,此时可以进一步去观察亮度直方图所拆分的R、G、B三个直方图。

这是已经通过曝光合成、未经进一步调整的原片,最黑和最白较少有像素分布,像素分布趋于中间,后期空间较为理想。

(高光部分稍微过曝但是细节保留较多)

(阴影细节也较为清晰分明)

放在LR里可以很直观地看到,亮度直方图其实是RGB三个直方图所重叠部分。而在这张照片中,绝大部分的天空属于蓝色,反映在Blue直方图上,就是中间偏亮的亮度级别的蓝色,难以通过亮度直方图来判断天空亮暗程度。

除了蓝色之外,接近白色色阶的部分,有少部分的红色灯光高出于亮度直方图,除去RGB之外的颜色,例如黄色、少部分混在中间调的洋红、少部分在暗部的青色,也是通过亮度不均的RGB混合而来,如下图:

(来自百度百科)

通过光的三原色原理图,可以进一步理解饱和度较高的颜色,为什么难以通过亮度直方图观察和猜测。在前期改变曝光参数拍摄的时候,如果没有留意到这一点,难以保证拍摄回来的颜色较饱和的部分是否偏向中间的亮度级别,从而丢失大部分细节。

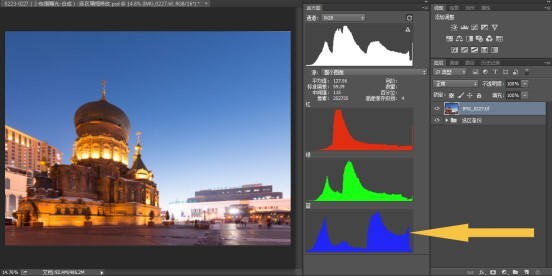

(在photoshop里的psd,前期5张包围曝光)

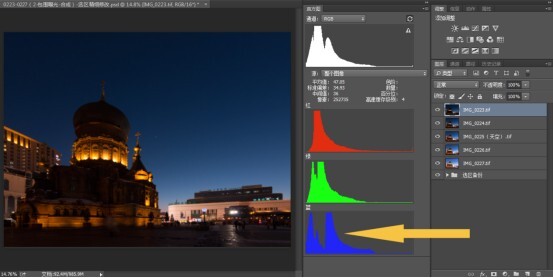

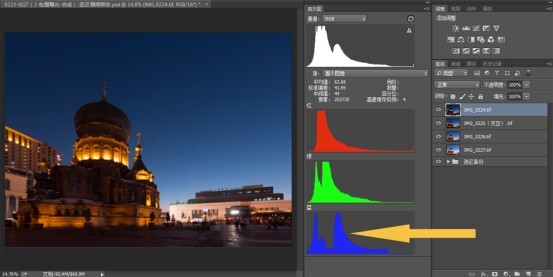

这张图比较需要注意的是纯度较高的蓝色天空,从暗到亮的原图直方图如下(留意Blue直方图,和Red、Green直方图的随曝光量改变的分离程度):

从以上五张图可以看出,曝光量从小到大(从IMG_0223.tif到IMG_0227.tif),Blue直方图中天空对应的蓝色所跨越的亮度级别越是与Red、Green直方图分离,但是我选用其中的IMG_0225作为画面中的大部分天空,因为它相对于IMG_0223.tif和IMG_0224.tif与Red、Green直方图的分离程度足够,这样在后期对天空进行选择时也会相应地降低操作难度,后期调整时即使不用施加太大的后期力度,就可以达到和地景区别较大的效果,使画面表达分明、清楚;且相对IMG_0226.tif和IMG_0227.tif,天空位于直方图中间的亮度级别,更往中间的亮度级别靠近,保留的细节会更多。

3、曝光量的调整:

在前期包围曝光拍摄,改变曝光量时,光圈、快门、感光度都可调整:

(1)快门:对拍摄的物体有一定的捕捉要求时,如凝固某个瞬间或拍摄延绵的车流光轨,可调整相应的曝光时间。

(2)光圈:在保证想拍摄清晰的部分依然在景深范围内的前提下,可以相应地改变光圈。

(3)ISO:曝光调整的最后一条救命稻草:当快门和光圈都有一定要求时,再对感光度作出调整,ISO越低画质越好

4、曝光合成可以进一步与接片、堆栈消噪、景深合成等技术结合,使得画面和画质达到最优化的程度,但包围曝光最好在堆栈消噪、接片、景深合成完成后再进行,因为这些技术自动化的程度较高,先把自动化程度较高的步骤完成后,得出的原片除了曝光量不同,几乎没有任何差异。而曝光合成手动化程度较高,如果先进行曝光合成的,原片之间的差异会比较大,会加长后期的时间。

5、包围曝光需要一段长时间的调整和拍摄,利用这段时间可以顺便累积充足的画面元素,例如划过画面的车流、走走停停的行人和车辆等,使最终呈现的画面会更有趣,而不完全是一个各部分曝光相对合理的空景。

前期先对画面左边5层包围曝光,每个参数拍摄6~7张用以堆栈,然后在保证景深能囊括整个画面的同时,改变光圈、快门和iso,分别抓拍到划过的车流,停站的电车和等车的人。随后镜头水平稍微转向右边,左右两个画面重叠60~70%,再次以同样的参数包围曝光和保持参数拍摄6~7张,再次改变参数拍摄车流。

后期先分层堆栈,接片,再进行曝光合成,完成之后拼合图层导出tiff,最后把左边和右边画面拍到的所有画面元素,和这张tiff放在一起,全选后自动对齐,把所有元素擦出,形成动静结合、有注目点的画面。

类似的画面:

7层包围曝光&堆栈,改变参数抓拍车流,后期先分层堆栈,再进行曝光合成。

14个竖幅画面横向接片,每个画面5张包围曝光,后期先分层接片,再进行曝光合成。

前期对远处后景的圣索菲亚教堂和近景的雕像,分别进行对焦和5层包围曝光以及多张堆栈,后期先堆栈消除平均噪点,再进行景深合成,最后进行曝光合成。

由于现场拍摄时,前景在半米内,已经接近镜头的最近对焦距离,对焦到前景之后,发现光圈收至f14~18时,后景里的教堂仍不在景深范围之内,为了不使用会降低画质的最后一两档光圈,而且节省找超焦距的时间,前期直接分别对焦,依靠后期景深合成,达到前后景都清晰的画面。

左右两个画面重叠70~80%接片,5层包围曝光&接片,改变参数抓拍车流和路中行人。后期先分层堆栈、接片,再进行曝光合成。

6层包围曝光&堆栈,改变参数抓拍车流和停站的电车,画面中随微风摇摆而产生模糊拖影的树冠经常是拍摄慢门时影响画面观感的部分,虽说不是画面中点缀,但是也不能够成为整张图的败笔。在这样的要求之下,要趁还没日落时,提前用较低iso和较短曝光时间抓拍。后期先分层堆栈,再进行曝光合成。

使用Aps-c画幅拍摄的前期部分介绍到这里,未完待续,后期部分见下半篇:Aps-c画幅的逆袭——前后期相互配合,挑战大光比场景(二)、(三)、(四).....

图文原创(除引用百度百科的光的三原色原理图外),禁止增删内容,转载及引用请提前联系本人进行沟通。