缘起

得益于486时代就开始接触Photoshop,对于基本功能的使用有一定的积累,所以零碎的学习后期大概三年至今,不算融会贯通,至少得心应手。感叹当前PS技术的无比强大,很多繁杂的操作都可以通过智能和自动化来实现,终于可以实现在照片上作画的梦想。

好在十年来大部分拍下的照片都完整保留下来了。一旦有空我就会在硬盘里捣鼓,寻找一些当年旅行的记忆,每当看到一些片段时还会不禁感动,甚至激动流泪。所以真要感谢摄影技术发达的今天,科技使我们的回忆不再模糊。

然而在旅途中我们总是无法在最理想、最合适的时刻身临其境,受到诸多因素影响,可能体验到的并不是旅行前所期盼的。更糟糕的是这些都被记录下来了。或许这其中的缺憾也是独特记忆的一部分,反而有其固有的价值。不过,我尝试追求着去完美记忆中的旅程。有些是为了复原那一刻震撼万分却没法完美体现的场景,另一些则是把这些年过后的感悟写入当时稚嫩的躯体中去。没准儿,这种方式让我在多年以后的千里之外,即使面目全非,还能神游故地、如是所得。

废话说完。

以下,尝试分享一下这张照片的修片思路。文中的技术操作并非最专业和完善的。摄影后期重在思路,而不是方式,最简单的工具也可以创造最复杂的结果。

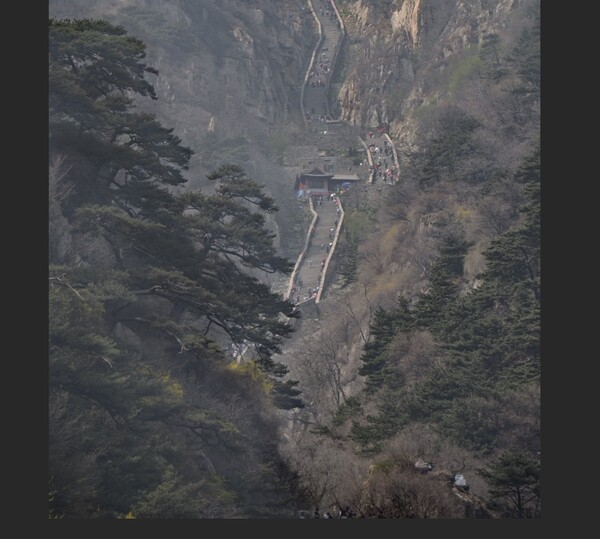

原片如下:

2014年第一次去泰山的时候留下这么一张照片。当时爬山爬的累死,空中弥漫着不算太浓却也很无奈的霾。其实不清晰不光是天气的问题,也有大变焦镜头在长焦端固有的缺陷。相关参数是:尼康d5100,165mm焦段,jpeg直出,光圈f6.3,快门1/640秒,ISO 200。别问我为什么是这么一个曝光组合,因为我用的是Auto档。是的,没看错,宛如老法师。当时记得下午太阳有点偏西,光影不强,加上雾霾,随手拍了一张,看也没看。

不过之所以准备修复这张照片,看在这是一个经典的位置,不算太差的构图,以及还过得去的曝光。如果对焦和曝光有很大问题,那就失去修复的价值了。

修图前:分析原图

原图最大的问题:第一个就是雾霾造成的极不通透的画面感,由于前景(中景的松树)也不通透,所以纵深层次感也弱。第二是没有光影感,阴影和高光都十分平庸(这也是后期的好事,记录下来的信息在直方图上非常全面),所以后期要重塑光影,打造视觉重心、强化画面的主题。第三是色彩糟糕,青色偏蓝的雾霾带来可能的仙境的感觉极不符合泰山稳重巍峨的形象(如果是黄山、庐山可以需要些青色的云雾),因此颜色要尽量简化。

直方图上两端没有断层,没有色彩溢出,整体中部靠右。可以看到蓝色通道在高光处像素密度很大,所以全图亮部大多是蓝青的感觉。

准备开始:想要什么

以前经常修图修了很久不知道在做什么,而且废片只会越修越废,或者越来越重口。归根结底是因为从一开始就没想好要做什么。分析完原图的问题后,最重要的是闭上眼,尝试在脑海中重塑这张照片应该有的样子(你想要的样子)。接下去所有的操作和努力都朝这个方向,这样不至于漫无目的去尝试各种工具而浪费时间,或者迷失在炫技的自我欺骗之中。

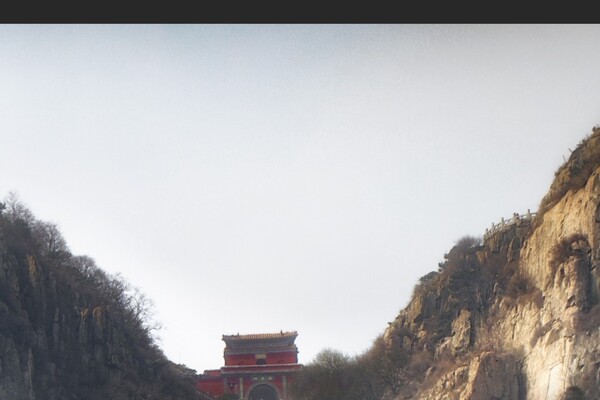

我想要的是泰山的雄伟,山体岩石应该棱角分明,登上南天门的天梯应该艰难无比。整体上是从凡间步履艰辛抵达天街的,所以,越往下应该越平淡、越黯淡;越往上应该越温暖、越光明。

开始修图

通常我会在Lightroom中先对原片进行基本矫正和色调调整,这次直接用PS导入,使用Adobe Camera Raw(ACR)来替代LR的步骤。其实ACR或者LR的技术足够完成一幅作品80%的流程了。

Step 1 ACR初步调整

导入ps后,首先复制一个图层,在新的图层上作一个良好的开始,始终确保原图无损,也方便之后对比。

然后进入ACR的界面,基本面板略为提高一些曝光、阴影和暗部,让整体细节在多一些显现出来,直方图更加靠右,但避免高光过曝。用渐变滤镜工具分别对前景和余下的部分区分调整。这里不详细说明参数,主要是滑动除雾滑块,同时适当降低对比度和饱和度。除雾功能会增加蓝色成分,在HSL面板将蓝色和青色的饱和度大幅降低。

Step 2 进一步除雾并修复细节

复制一个图层,用ACR调整全局的色温和色相,然后用蒙版擦出最上层受到阳光照射的岩石区域,体现高光出的温暖感。

接着观察之前ACR渐变滤镜除雾后,左侧前景树木有很多树梢之间的空间并未完善,显示泛白的画面。

所以使用曲线和色阶工具并利用蒙版,对这些区域逐步修复。

远景也一样。只不过用需要做一个选区整体蒙版增加效果后,再对对边缘部分细致优化。

可以看到,仅两步,画面的通透感和清晰度大大提高了。

Step 3 重塑光影

到这里为止,基本除雾的步骤已经结束,如果简单降噪锐化,就可以输出成品保存了。作为修复旅行记录,这就已经足够了,因为当时景色也大概如此。

不过从这里开始我要重塑光影,开始艺术创作的部分,以求达到某种主题表达的最佳画面和更高的完成度。

首先盖印一个新的图层,作为一个阶段结束和一个新创作的开始。

启动Nik插件的Color Efex Pro4,给上端岩石的高光区域增加一些淡对比度和天光镜的暖色效果;然后利用曲线工具压暗全图,进一步降低影调,使整体气氛凝重起来。此时发现对比度和饱和度的变化使岩石区域的暖色过饱了,有些失真,于是用蒙版在新的一个图层上降低这一区域的自然饱和度。

可以对比一下上一步,光影明暗的立体感强了许多,视觉重点更加明显了。

Step 4 强化和细节

此时虽然整体光影层次好了许多,但是自己观察还会发现淡淡的雾感,以及画面中有一些干扰的杂物。

这一步的主要工作是进一步压暗前景、继续轻微除雾,以及去除杂物。虽然除雾还在进行,为什么最开始不一步到位?后期过程中可能许多相同目的的步骤会在不同环节多次重复,多次数轻力度的原则,可以保障画质损失降到最小,添加的效果也不至于太生硬。所谓的不用力过猛。

接下来就是审视画面,寻找不和谐的地方。

上图可以看到,画面暗部的气氛已经差不多了,树木的轮廓、降低的饱和度、阴影的线条,已将观看者的主要视觉引导上山的台阶上去了。而当视线继续往上,并无法从上边部位体验到真实阳光照射的光感;同时,天空有些阴暗,这与前面我想象的“无限光明”的气氛不符。

于是,继续使用Nik插件的Color Efex Pro4(这款强大的滤镜有着画龙点睛的能力,即使大部分功能都可以在PS中用最传统的工具来实现,比如柔光图层结合蒙版,但是真的很方便、很直观,最重要的是完全免费),为上部和其他高光处添加“古典柔焦”和“阳光”的效果,在光影过于强烈的地方,用“魅力光晕”来减弱高光的饱和并提供更加符合真实的过渡效果。滤镜结合蒙版局部调整后如下:

此时照片上部的气氛也明显了许多。不过仔细观察滤镜应用后还是有些不该提亮的部分被提亮了,导致光影对比有些减弱和失真。

所以,通过加深减淡工具,简单调整压暗高光岩石下方不受光照的部分。

Step 5 成片前

这种强力修复雾霾等大手笔调整的图像,很需要小心像素缺失和色彩断层。仔细观察最顶端:

顶部已经出现不少分部松散的像素色块了,成小心马赛克状。这种色彩过渡的不完不容忽视。同时,诸如白边、晕影、泛光灯由于后期造成的缺点也需要在最后环节消除。

这里可以使用降噪涂抹的方式,将彩块涂开:

Step 6 降噪和锐化

严谨的修图过程中,降噪和锐化不是在最后才发生的。这里是输出前的降噪和锐化。

依然采用Nik全家桶的Dfine2来无脑一键降噪。锐化采用我认为对画质影响较低、效果明显、操作简单的LAB锐化。当然,多一个图层来锐化为的是通过调整透明度来最后决定锐化的力度,或者可以再增加蒙版来进行局部锐化。

最后,导出为Jpeg格式

对比一下

总体后期的完成度最多只有80%吧,还可以进一步完善许多细节。并没有用到任何复杂的PS技术,没有用智能图层,思路也很简单,主要是这原片那么烂,实在不值得大费周折吧。

最主要到,我水平有限

如有疑问,欢迎交流指正。